Bundestags-Petition eingereicht! Petitionsausschuss prüft!

Bundestags-Petition eingereicht! Petitionsausschuss prüft!

09.03.2024 — Wie angekündigt, hat die SRzG ihr Petitionsrecht nach Artikel 17 Grundgesetz wahrgenommen. Die heute beim Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags eingereichte Petition lautet: „Abschaffung der Abgeordnetenpension: Einbezug von Abgeordneten in die gesetzliche Rentenversicherung“. Die Petitions-Identifikationsnummer ist 164742, allerdings hat der Bundestag (BT) unsere Petition bisher noch nicht online geschaltet, sondern prüft nun die Rechtsmäßigkeit. Wegen der Zeichenbegrenzung lautet der Wortlaut der BT-Petition kurz und knapp:

Mitglieder des Deutschen Bundestages sollten ab der nächsten Wahlperiode in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden. Ihre eigene Altersversorgung würde dann, sobald sie das Ruhestandsalter erreichen, aus Rentenzahlungen (statt wie bisher Pensionszahlungen) bestehen. Eine zweite Schicht ihrer Altersversorgung könnte aus einer Zusatzversorgung kommen, die sich von der Höhe her am Betriebsrentenanspruch in der Privatwirtschaft orientieren sollte.

Es gibt also nun bald die gleiche Petition auf zwei Plattformen: bei Change.org-Petition und beim Petitionsausschuss des Bundestags. Wenn Sie es nicht schon getan haben, so zeichnen Sie die Petition bitte zunächst hier bei Change.org. Dadurch bekommt Change.org (anders als die SRzG) Zugriff auf ihre Email-Adresse. Dann kann die SRzG Sie durch eine so genannte „Neuigkeit“ (die Change.org ihnen durch eine Email zustellt) weiter informieren. Wir möchten Sie benachrichtigen, sobald der Deutsche Bundestag die Bundestags-Petition Nr. 164742 zur Mitzeichnung freigeschaltet hat, denn erst dann können Sie auch die BT-Petition mitzeichnen. Der Petitionsausschuss des Bundestages wird sich mit unserem Anliegen öffentlich und mit persönlicher Anhörung befassen, wenn es uns dann gemeinsam gelingt, innerhalb von vier Wochen das Quorum von 50.000 Unterschriften zu erreichen.

Zusammenfassung des Petitionsanliegens der Bundestagspetition

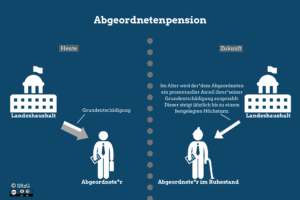

Das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages (AbgG) liegt in § 20 fest: „Die Altersentschädigung bemißt sich nach der monatlichen Abgeordnetenentschädigung (…). Der Steigerungssatz beträgt (…) für jedes Jahr der Mitgliedschaft je 2,5 vom Hundert der Abgeordnetenentschädigung (…).“ Dieses beamtenanaloge System einer Abgeordnetenpension unterscheidet sich grundsätzlich vom System der gesetzlichen Rentenversicherung, in welchem sich 80 Prozent der Bevölkerung befindet. Die Petition will erreichen, dass auch die Mitglieder des Deutschen Bundestages ab der nächsten Wahlperiode in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden. Ihre eigene Altersversorgung für die Zeit als Abgeordnete würde dann, sobald sie das Ruhestandsalter erreichen, aus Rentenzahlungen (statt wie bisher Pensionszahlungen) bestehen. Eine zweite Schicht ihrer Altersversorgung könnte aus einer Zusatzversorgung kommen, die sich von der Höhe her am Betriebsrentenanspruch in der Privatwirtschaft orientieren sollte.

Der Zusammenhang mit der Erwerbstätigenversicherung

Der Einbezug von Abgeordneten in das System der gesetzlichen Rentenversicherung (gRV) bedeutet, dass Politiker:innen während ihrer Zeit als Parlamentsabgeordnete Beiträge bezahlen. Nach Erreichen des Ruhestandsalters erhalten sie dann Rentenzahlungen. Im Durchschnitt sind Politiker:innen zwei Wahlperioden lang Parlamentsabgeordnete.

Die Forderung, dass auch Bundestagsabgeordnete in die gRV einbezogen werden, wird von den Parteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und AfD als Teil der Forderung nach einer Erwerbstätigenversicherung erhoben, wobei die Berufsgruppe der Abgeordneten/Mandatsträger:innen/Berufspolitiker:innen bei allen Parteien explizit erwähnt wird. Siehe z.B.

SPD: „Solidarität in der Alterssicherung bedeutet für uns zudem, dass auch die Selbstständigen, Beamtinnen, freien Berufe und Mandatsträgerinnen der gesetzlichen Rentenversicherung angehören. Es ist an der Zeit, die Gesamtheit der Erwerbstätigen in die Rentenversicherung aufzunehmen und die Sondersysteme auf lange Sicht zu überwinden.“ Quelle: SPD (2021): Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021, hier S. 35, https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Programm/SPD-Zukunftsprogramm.pdf

Bündnis 90 / Die Grünen: „Die gesetzliche Rentenversicherung wollen wir schrittweise zu einer Bürger*innenversicherung weiterentwickeln, in die perspektivisch alle einbezogen werden (…). In einem ersten Schritt (…) sorgen wir dafür, dass Selbständige ohne obligatorische Absicherung (…) und Abgeordnete verpflichtend in die gesetzliche Rentenversicherung aufgenommen werden.“ Quelle: Bündnis 90 / Die Grünen (2021): Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021, hier S. 114. https://www.gruene.de/artikel/wahlprogramm-zur-bundestagswahl-2021

Auch diverse Verbände, z.B. DGB, SoVD, VdK, Der Paritätische, Volkssolidarität, AWO (mit Schwerpunkt Solidarität) oder der Bund der Steuerzahler (mit Schwerpunkt Finanzierbarkeit), fordern eine Erwerbstätigenversicherung bzw. Beiträge der MdB in die gRV.

Auch wenn die Einführung einer Erwerbstätigenversicherung aus vielen Gründen sehr wünschenswert wäre, so müsssen wir Schritt für Schritt vorgehen. Neben der Überlegung: „Wer alles auf einmal erreichen will, erreicht gar nichts“, gibt es vier inhaltliche Gründe, alle Energie erst mal darauf zu richten, dass künftig auch Abgeordnete in die gRV einzahlen:

1. Vorbildfunktion: „Steuermann, geh du voran!“. Durch die Angleichung des Systems wären die Vertreter:innen des Volkes selbst von den von ihnen verabschiedeten Rentengesetzen betroffen. Auf die gesetzliche Rentenversicherung kommen mit dem Ruhestandseintritt der Babyboomer-Generation schwierige Zeiten zu. Hier ist es wichtig, dass „der Steuermann an Bord ist.“ Bisher ist es so, dass die Abgeordneten von gRV-Beitragssatzerhöhungen (während ihrer Mandatszeit) oder gRV-Leistungskürzungen (während ihrer Ruhestandszeit), die der Bundestag beschließt, nicht selbst betroffen sind. Dies führt zu legitimer Kritik in der breiten Bevölkerung. Dadurch leidet das Ansehen der Bundestagsabgeordneten und der soziale Frieden..

2. Kluft zwischen gRV und Pensionssystem in finanzieller Hinsicht nicht noch größer werden lassen: Konkret will die Regierung 2024 ein Rentenpaket verabschieden, durch das der Beitragssatz von heute 18,6 Prozent bis 2035 auf 22,3 Prozent eines Bruttolohns steigen soll. Das Beitrags-Leistungs-Verhältnis von Angehörigen der gRV verschlechtert sich dadurch – MdB hingegen sind nicht betroffen. Die gRV wird noch unattraktiver gegenüber dem Pensionssystem (für konkrete Berechnungen dieser heute schon riesigen Kluft, siehe hier)

3. Kluft zwischen Worten und Taten schließen! Sowohl in der aktuellen Wahlperiode (hier) wie auch in der letzten (hier) forderten Abgeordnete selbst eine Reform. Die MdB können das Abgeordnetengesetz (AbgG) jederzeit mit einfacher Mehrheit ändern. Es führt zu Politikverdrossenheit und einer breiter werdenden Kluft zwischen Wählenden und Gewählten, wenn trotz anders lautender Wahl- bzw. Regierungsprogrammen nicht in diese Richtung gehandelt wird. Auch CDU/CSU und FDP fordern ja eine Reform der Altersversorgung von Abgeordneten, allerdings in Richtung kapitalgedeckte Altersversorgung. Ein Kompromiss wäre leicht möglich. Allerdings ist es im Eigeninteresse der MdB, diesen nicht aktiv zu suchen, denn kein alternatives System wäre so lukrativ wie das aktuelle System der Abgeordnetenpension.

4. Das heutige Altersversorgungssystem von Abgeordneten ist juristisch fragwürdig. Das heutige Altersversorgungssystem von Abgeordneten ist juristisch fragwürdig, da es dem der Beamten nachgebildet ist. Es gehört also schon deshalb auf den Prüfstand. Die Mitglieder der Legislative, also Abgeordnete, unterliegen grundsätzlich anderen rechtlichen Rahmenbedingungen als die Mitglieder der Exekutive, zu denen auch die Beamten gehören. Dem Diätenurteil des Bundesverfassungsgerichts von 1975 zufolge haben Abgeordnete zwar Anspruch auf eine angemessene Entlohnung, diese bedeute jedoch „keine Annäherung an den herkömmlichen Aufbau eines Beamtengehalts und keine Abhängigkeit von der Gehaltsregelung, etwa in der Weise, dass sie unmittelbar oder mittelbar in Von-Hundert-Sätzen eines Beamtengehalts ausgedrückt wird.“ In einem Aufsatz mit dem Titel „Der Abgeordnete und sein Beruf. Eine kritische Auseinandersetzung mit folgenreichen Missdeutungen eines Urteils“ kommentierte der Berichterstatter des Diäten-Urteils, Willi Geiger: „Es gibt keine rechtlich vertretbare Argumentation, mit der man die finanzielle Ausstattung des Abgeordneten dem beamtenrechtlichen Gehalt oder der beamtenrechtlichen Versorgung angleichen oder auch nur annähern könnte.“

Weil das heutige Altersversorgungssystem von Abgeordneten wegen seiner juristischen Fragwürdigkeit sowieso überprüft werden muss, ist der Einbezug von Abgeordneten in die gRV unser erster Meilenstein auf dem Weg zur Erwerbstätigenversicherung.

########################################################################################################

Petitionsausschuss des Deutschen Bundestag – wir kommen!

Petitionsausschuss des Deutschen Bundestag – wir kommen!

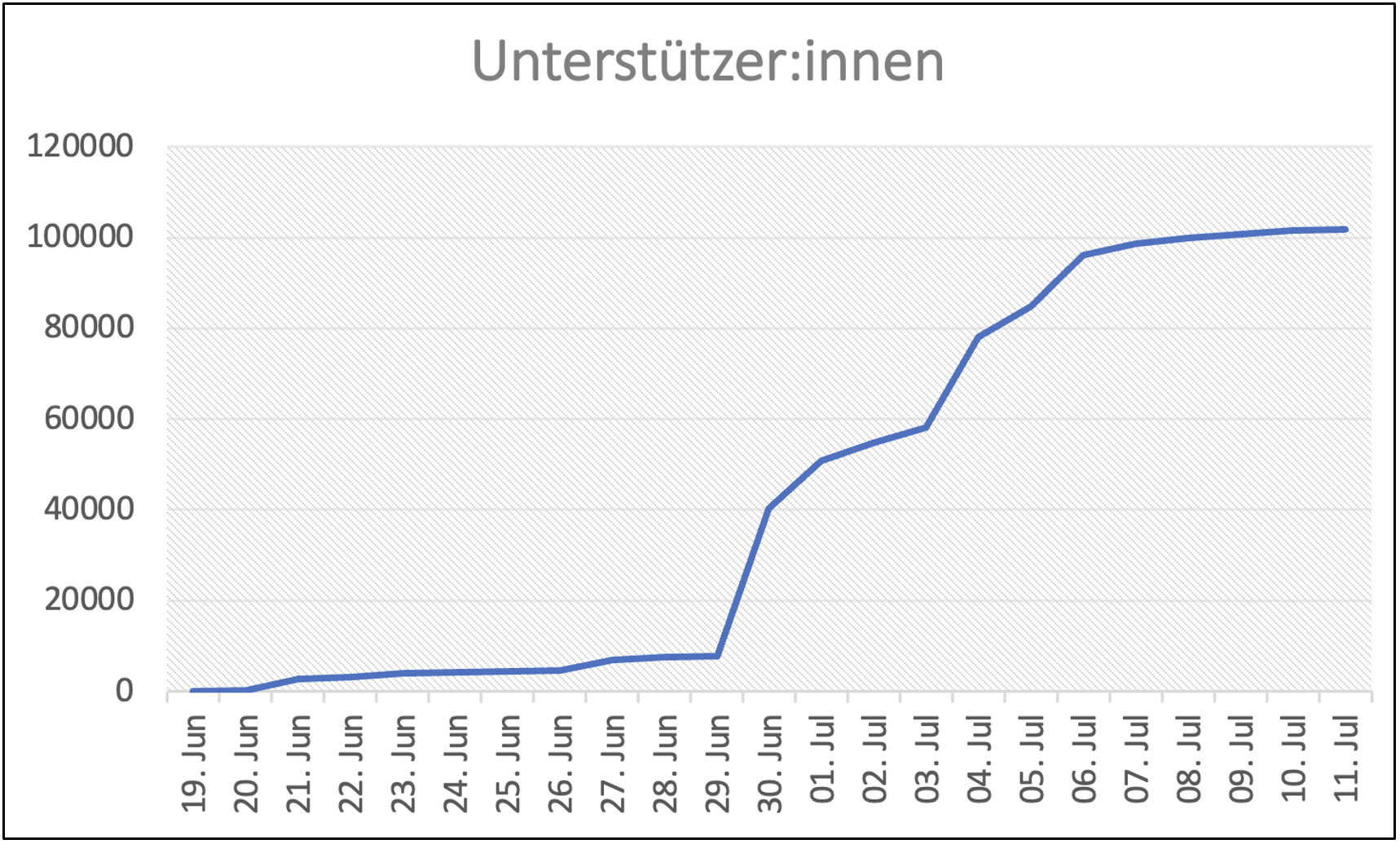

23. Feb. 2024 — Im Juni 2023 wurde diese Petition gestartet, im Februar 2024 haben 166.500 Menschen unterschrieben. Das ist ein gewaltiger Erfolg – aber nicht genug. Denn wir haben bisher nicht erreicht, was wir hätten erreichen müssen, damit eine Mehrheit im Deutschen Bundestag die Abgeordnetenpension abschafft und durch ein besseres, solidarischeres System ersetzt. Wir brauchen mehr Abgeordnete, die uns zuhören, mehr Presseöffentlichkeit, mehr Unterstützung. Dabei kann uns Artikel 17 Grundgesetz helfen:

Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.

Hier wird das Petitionsrecht beschrieben, eines der wichtigsten Rechte in einer Demokratie. Über Petitionen können Bürger:innen den Abgeordneten deutlich machen, was für sie wichtig ist und welche Gesetze im allgemeinen Interesse verändert werden sollten. Oft wollen Politiker:innen die Themen setzen, über die in den Medien gesprochen und Wahlkampf geführt werden soll. Das Petitionsrecht wirkt dem entgegen – denn hier ergreifen die Bürger:innen die Initiative.

Der Petitionsausschuss des Bundestages wird sich mit unserem Anliegen öffentlich und mit persönlicher Anhörung befassen, wenn es uns gelingt, innerhalb von vier Wochen das Quorum von 50.000 Unterschriften zu erreichen. Gemeinsam können wir diese Hürde überspringen! Wenn nur ein Drittel der über 160.000 Menschen, die bei Change.org unterschrieben haben, mitmachen, so ist das Quorum (die geforderte Mindestzahl an Unterschriften) erreicht.

Bei einer ePetition müssen Sie bei der Registrierung auf der Bundestagswebseite Ihre Adresse und Email angeben (elektronischer Ersatz der Unterschrift). Sie können dann aber bei der Mitzeichnung einer Petition anonym (d.h. nur mit einer Nummer gekennzeichnet) unterschreiben, siehe Screenshot 1. Auch eine Unterstützung per Post oder Fax ist innerhalb der Mitzeichnungsfrist möglich.

In dem Moment, in dem eine Petition auf der Internetplattform veröffentlicht wird, beginnt die vierwöchige Mitzeichnungsfrist. Der Zeitpunkt wurde von der Stiftung Generationengerechtigkeit auf Samstag, den 9. März 2024, 12 Uhr, festgelegt. Bitte unternehmen Sie vorher nichts. Sie werden hier bei Change.org durch eine neue Mitteilung informiert, sobald die SRzG den Petitionstext im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestag eingereicht hat und welche ID-Nummer der Bundestags-Petition zugewiesen wurde. Bis dahin, also zum 9. März, wird die SRzG noch intensiv um Unterstützung bei großen Verbänden werben, die wie wir schon lange fordern, dass Abgeordnete auch in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen (Sozialverband Reichsbund, VdK, Gewerkschaften, Bund der Steuerzahler u.a.).

Noch einige Infos:

Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags kann sich die zuständigen Rentenexperten aus den einzelnen Fraktionen einladen. Auch die Petenten können nach Berlin eingeladen werden, um ihr Anliegen zu begründen. Der Ausschuss kann auch darauf bestehen, dass Staatssekretäre oder die Minister selbst in seinen Sitzungen erscheinen, um Rede und Antwort zu stehen. Am Ende legt der Petitionsausschuss dem Plenum des Bundestages eine Beschlussempfehlung vor. In einem Diskussionsforum auf der Webseite des Deutschen Bundestags können verschiedene Fragen zum Thema der Altersversorgung von Abgeordneten diskutiert werden (siehe Screenshot 2).

Die Petition bei Change.org bleibt davon unberührt und läuft weiter wie bisher. Sie wird nicht aufgegeben, sondern ergänzt. Change.org ist und bleibt die einzige Möglichkeit der SRzG, die Unterstützer:innen der Petition per Email zu erreichen und so Aktionen wie die heute angekündigte Aktion einer baldigen Einreichung im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags zeitlich zu koordinieren.

########################################################################################################

Zwei Fliegen mit einer Klappe

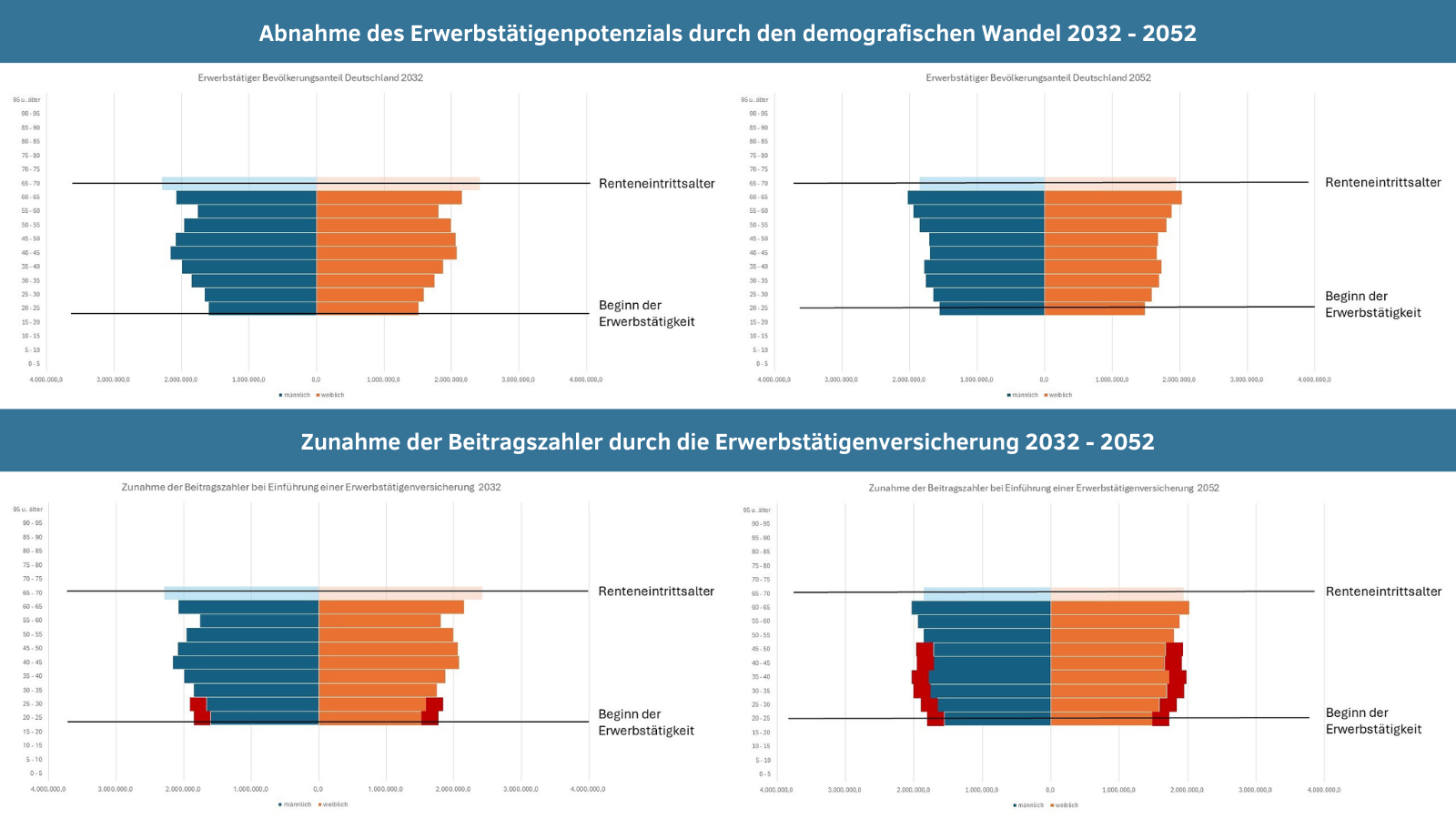

24. Jan. 2024 — Die Einführung der Erwerbstätigenversicherung wird bisher nicht systematisch im Zusammenhang mit der Alterung diskutiert – dabei würde sie gegen den demografischen Wandel helfen. Für Deutschland bietet sich in den nächsten Jahrzehnten die  einmalige Chance, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: 1) Der sukzessive Übergang zur Erwerbstätigenversicherung (wie in Österreich) würde nach und nach ein solidarisches Rentensystem schaffen (mehr soziale Gerechtigkeit). Der Zeitpunkt, zu dem dieser sukzessive Übergang sich vollzieht, würde in den nächsten Jahrzehnten die demografische Herausforderung des Eintritts der geburtenstärksten Nachkriegskohorten in den Ruhestand lindern (also weniger Generationen-Un-gerechtigkeit).

einmalige Chance, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: 1) Der sukzessive Übergang zur Erwerbstätigenversicherung (wie in Österreich) würde nach und nach ein solidarisches Rentensystem schaffen (mehr soziale Gerechtigkeit). Der Zeitpunkt, zu dem dieser sukzessive Übergang sich vollzieht, würde in den nächsten Jahrzehnten die demografische Herausforderung des Eintritts der geburtenstärksten Nachkriegskohorten in den Ruhestand lindern (also weniger Generationen-Un-gerechtigkeit).

In Deutschland sind mehr als 12 Millionen Menschen, die Babyboomer, heute zwischen 55 und 65 Jahre alt, die meisten davon sind erwerbstätig. Die nachrückenden Jahrgänge (der heute 54jährigen und jünger) sind deutlich weniger bevölkerungsstark, wie die obere Hälfte der Grafik zeigt. Bis 2052 nimmt die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter, auch die Zahl der tatsächlich Erwerbstätigen und somit auch die Zahl der Beitragszahler in die gesetzliche Rentenversicherung deshalb stark ab. Dieser Verlust an Einzahlern kann aber, wie der untere Teil der Grafik in rot zeigt, durch die sukzessive Einführung der Erwerbstätigenversicherung teilweise ausgeglichen werden. Wenn die jeweiligen Berufsanfänger der bisher ausgenommenen Gruppen (Beamte, Selbstständige, Abgeordnete…) zu Beitragszahlern gemacht werden, so fällt die Beitragszahlerbasis der gesetzlichen Rentenversicherung höher aus als ohne diese Reform. Den größten Effekt haben diejenigen, die sonst in das System der Altersversorgung für Beamte eingestiegen wären. Es findet quasi eine „Zuwanderung“ in die gesetzliche Rentenversicherung statt – nur dass diese Zuwanderung nicht aus dem Ausland kommt, sondern durch die sukzessive Überführung des Beamtenversorgungssystems in die gesetzliche Rentenversicherung (nur für neue Beamte, nicht für Bestandsbeamte).

Der Übergang zur Erwerbstätigenversicherung kann nur von einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag beschlossen werden, weil man das Grundgesetz ändern muss, um die Privilegien der (neuen) Beamten abzuschaffen. Damit also wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden können, muss der Parteienstreit hier in den Hintergrund treten. Die langfristige Stabilisierung der Rentenfinanzen, bei gleichzeitiger Umsetzung eines solidarischen Rentensystems für alle, muss überparteilich behandelt werden. Unser Ziel ist, dass 2024 ein konkreter Gesetzesvorschlag zustande kommt, um wenigstens den ersten Schritt zu machen. Wie uns das gemeinsam gelingen kann, wird die SRzG mit ihrer nächsten Neuigkeit detailliert darlegen. Nur weil SIE, genauso wie 160.000 Andere, diese Petition unterzeichnet haben, hört die Politik uns im Moment wenigstens mit einem halben Ohr zu.

#######################################################################################################

Die Mitglieder des Bundestags sollten auf dem Weg zur Erwerbstätigkeitsversicherung mit gutem Beispiel vorangehen

Die Mitglieder des Bundestags sollten auf dem Weg zur Erwerbstätigkeitsversicherung mit gutem Beispiel vorangehen

13. Nov. 2023 — Zwar fordern SPD und Bündnisgrüne, also zwei der drei Regierungsparteien, schon seit langem eine Erwerbstätigen- bzw. Bürgersicherung. Dass sie sich selbst sehr leicht zur Beitragszahlenden der gesetzlichen Rentenversicherung machen könnten, wird aber ausgeblendet. Deutschland kommt auf dem Weg zu einem solidarischen Altersversorgungssystem, in das alle einzahlen, seit Jahrzehnten nicht voran. Das liegt auch daran, dass nicht zwischen Kurzfrist- und Langfristzielen unterschieden wird. Auch wenn das finale Ziel sein muss, dass auch die zukünftige Beamtenschaft zu Beitragszahlenden gemacht wird, so sind doch Abgeordnete und Beamte unterschiedliche Berufsgruppen. Gegen die Abgeordnetenpension gibt es rechtliche Bedenken, die es so gegen die Beamtenpension nicht gibt. Das ist ein weiteres Argument, warum Abgeordnete vorangehen müssen und schnellstens das ungerechte Privileg der Abgeordnetenpension abschaffen sollten.

Dem Diätenurteil des Bundesverfassungsgerichts von 1975 zufolge haben Abgeordnete zwar Anspruch auf eine angemessene Entlohnung, diese bedeute jedoch „keine Annäherung an den herkömmlichen Aufbau eines Beamtengehalts und keine Abhängigkeit von der Gehaltsregelung, etwa in der Weise, dass sie unmittelbar oder mittelbar in Von-Hundert-Sätzen eines Beamtengehalts ausgedrückt wird.“ In einem Aufsatz mit dem Titel „Der Abgeordnete und sein Beruf. Eine kritische Auseinandersetzung mit folgenreichen Missdeutungen eines Urteils“ kommentierte der Berichterstatter des Diäten-Urteils, Willi Geiger: „Es gibt keine rechtlich vertretbare Argumentation, mit der man die finanzielle Ausstattung des Abgeordneten dem beamtenrechtlichen Gehalt oder der beamtenrechtlichen Versorgung angleichen oder auch nur annähern könnte.“ Um nicht falsch verstanden zu werden: Die Erwerbstätigenversicherung muss natürlich für alle, also auch für die Beamtenschaft, gelten. Aber gegen die Abgeordnetenpension gibt es neben den politischen Argumenten zusätzlich auch noch rechtliche Bedenken, die es so derzeit gegen die Beamtenpension nicht gibt. Daher sollen in einem ersten Schritt die Abgeordneten und dann in einem zweiten Schritt die Beamt:innen einbezogen werden.

########################################################################################################

Liebe Ampel-Koalitionäre – Wann kommt die interfraktionelle Arbeitsgruppe?

Liebe Ampel-Koalitionäre – Wann kommt die interfraktionelle Arbeitsgruppe?

5. Nov. 2023 — Die Politikverdrossenheit nimmt weiter zu, Protestparteien erreichen neue Rekorde bei Umfragen und Wahlen. Die Regierung macht dafür verschiedene Ursachen verantwortlich, v.a. die Zuwanderung. Aber auch die jetzige Abgeordnetenpension, die im Deutschen Bundestag gilt, entfremdet Regierende und Regierte. Ein Großteil der Menschen empfindet sie als unsolidarisch und ärgert sich darüber. Die Abschaffung des Sondersystems der Mitglieder des Bundestags (MdB) ist der Schritt, der erst weitere Reformen ermöglichen wird. Das finale Ziel der Erwerbstätigenversicherung würde näher rücken. Wenn Regierende und Regierte in einem Boot sitzen, dann könnten auch die Herausforderungen des demografischen Wandels besser angegangen werden. Gemeinsam und solidarisch! Artikel 20 Abgeordnetengesetz ist mit einfacher Parlamentsmehrheit änderbar – die Mitglieder der Ampel-Koalition müssten es nur wollen. Herr Linnemann von der CDU schreibt zurecht: „Jetzt ist die Ampel gefragt, eine interfraktionelle Arbeitsgruppe einzusetzen, um zeitnah einen Reformvorschlag zu erarbeiten!“ Im Rahmen dieser Petition von Change.org haben sich seit Juni 2023 schon 127.600 Menschen hinter die Forderung gestellt, dass auch Abgeordnete in die gRV einzahlen sollten. Das wäre dann die erste Schicht. Eine zweite Schicht der Altersversorge müsste auch MdB angeboten werden (Schleswig-Holsteinschisches Modell), denn für die Mehrheit der Bevölkerung gibt es sie auch.

Es wird Zeit, miteinander ernsthaft über Alternativen zur heutigen Abgeordnetenpension zu reden. Tatsächlich sprachen sich ja bereits Vertreter der drei Ampelparteien SPD, FDP und Grüne hier GEGEN die heutige Abgeordnetenpension aus. Die Mehrheit für die Ablehnung steht, nur ein neues System ist noch nicht gefunden. Wenn sich jede der Ampel-Parteien nur ein bisschen bewegen würde, so wäre ein Kompromiss möglich.

Liebe Ampel-Koalitionäre: Wann kommt die interfraktionelle Arbeitsgruppe endlich? Bitte reden Sie miteinander bevor die nächsten Wahlen kommen!

########################################################################################################

Beratungskommissionen – besetzt nur von Beamten oder einem Querschnitt der Gesellschaft?

Beratungskommissionen – besetzt nur von Beamten oder einem Querschnitt der Gesellschaft?

12. Okt. 2023 — Bayern und Hessen haben gewählt. Wer von den Kandidierenden vor der Wahl gesagt hat, dass er oder sie die Abgeordnetenpension ablehnt und konkrete Schritte zu ihrer Abschaffung unternehmen will, wird dies hoffentlich nicht nach der Wahl vergessen haben.

Vermutlich werden dann erst mal Arbeitsgruppen gebildet – sei es nun in bestimmten Bundesländern, oder auch im Bundestag. Hoffentlich werden derartige Arbeitsgruppen sich nicht nur von Personen beraten lassen, die selbst derzeit vom Pensionssystem profitieren, also z.B. verbeamtete Professoren, ehemalige Abgeordnete oder Richter. Denn dass eine solche Personengruppe zu anderen Ergebnissen kommt als ein Bürgerforum, das zeigte sich im Jahr 2017 in Baden-Württemberg. Um die Frage der angemessenen Altersversorgung der dortigen Landtagsabgeordneten zu klären, setzte der dortige Landtag sowohl eine Expertenkommission (mehrheitlich verbeamtete Professoren) als auch parallel ein Bürgerforum ein. Während die Expertenkommission sich nicht auf ein einheitliches Votum einigen konnte, war das Plädoyer des Bürgerforums eindeutig: „Die Altersversorgung der Landtagsabgeordneten soll sich von der Systematik den für die meisten Bürger geltenden Rahmenbedingungen annähern.“ Bemerkenswert war vor allem die einstimmige und entschiedene Ablehnung der beamtenrechtsähnlichen Altersversorgung für Abgeordnete. Der komplette Bericht des Bürgerforums ist hier nachzulesen.

########################################################################################################

Hessische Landtagswahl: SPD und Grüne gegen Abgeordnetenpension, FDP will sie behalten, CDU unklar

Hessische Landtagswahl: SPD und Grüne gegen Abgeordnetenpension, FDP will sie behalten, CDU unklar

05.10.2023 — Im Hessischen Landtag erhalten die Abgeordneten eine höhere Abgeordnetenpension als im Bundestag. Angesichts des Wertes parlamentarischer Repräsentation muss eine Altersversorgung ausreichend großzügig sein, um spätere Versorgungslücken auszuschließen. Aber es sollten Rentenansprüche und keine Pensionsansprüche sein. Dies fordern SPD und Bündnis 90/Die Grünen selbst in ihren Parteiprogrammen. Die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen (SRzG) hat alle Kandidatinnen und Kandidaten für die hessische Landtagswahl am 8. Oktober 2023 bezüglich ihrer Position zur Abgeordnetenpension im Hessischen Landtag angeschrieben. Bei der SPD lehnten Sebastian Imhof, Rainer Schreiber, Lino Leudesdorff und Elke Barth die Abgeordnetenpension ab. So schreibt z.B. Sebastian Imhof: „Grundsätzlich finde ich es überhaupt nicht problematisch, wenn die Abgeordneten des Landtages in die gesetzliche Rentenversicherung aufgenommen werden. Dies entspricht der Lebensrealität vieler Menschen in Hessen und natürlich auch in ganz Deutschland.“ Rainer Schreiber äußerte: „Gerecht wäre es zweifelsohne, wenn gewählte Amtsinhaber ebenso wie andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die staatliche Rentenkasse einzahlten. Ähnlich wie die geplante interfraktionelle Arbeitsgruppe im Bundestag, würde ich mich im Hessischen Landtag dafür einsetzen, eine ebensolche Arbeitsgruppe zu gründen, um das Thema zu bearbeiten und eine zukunftsfeste Lösung, in Form einer Reform, zu erarbeiten.“

Bei Bündnis 90/Die Grünen sprechen sich Tarek Al‐Wazir, Marion Messik, Christoph Sippel, Anja Zellner, Nina Eisenhardt, Sascha Meier, Jürgen Frömmrich sowie Andreas Ewald übereinstimmend mit der Pressestelle der Grünen für eine Abschaffung der Abgeordnetenpension aus: „Als ersten Schritt dahin stellen wir uns vor, dass Selbständige ohne obligatorische Absicherung, zum Beispiel in berufsständischen Versorgungswerken, und auch Abgeordnete verpflichtend in die gesetzliche Rentenversicherung aufgenommen werden. In einem nächsten Schritt wollen wir auch Beamt*innen einbeziehen. Durch das Zusammenbringen von ununterbrochenen Erwerbsbiographien und diversen Erwerbsbiographien, wird unser Rentensystem stabiler werden.“

Die CDU gab eine gesamtparteiliche Antwort, die bezogen auf das hessische Landesparlament wie folgt ausfällt: „Der Anspruch auf Altersentschädigung für Abgeordnete ergibt sich in Hessen aus dem Hessischen Abgeordnetengesetz und soll eine angemessene Absicherung nach dem Ausscheiden aus dem Parlament und die Unabhängigkeit des Mandats gewährleisten. Eine undifferenzierte reine Pflichtversicherung erscheint auch im Hinblick darauf, dass die Abgeordneten völlig unterschiedliche berufliche Lebenswege vorher und auch nach der Wahrnehmung des Landtagsmandates haben, nicht zielführend. Eine Wahlmöglichkeit für die Abgeordneten erscheint daher auch mit Blick auf das verfassungsrechtlich geschützte, freie Mandat sinnvoll“.

Bei der FDP äußerten sich Marie Guerdan, Mario Döweling, Thomas Schäfer, Lisa Deißler, Anna‐Lena Benner‐Berns, Juliane Bremerich, Eva Bieber, Max Grotepaß, Maurice Zettl, Matthias Büger, Yanki Pürsün, Michaela Schwarz und Marius Schäfer in einer gemeinsamen Antwort gegen eine Abschaffung der Abgeordnetenpension. Damit nimmt die hessische FDP eine andere Position ein als die bayerische FDP. Aber immerhin schreibt die hessische FDP: „In der kommenden Legislaturperiode werden wir eine Evaluation des Hessischen Abgeordnetengesetzes anstrengen und dabei auch etwaige Fragestellungen hinsichtlich der Altersversorgung betrachten und diskutieren.“

Hinweis: Die kompletten Antworten der Kandidatinnen und Kandidaten können hier eingesehen werden.

########################################################################################################

Bayerische Landtagswahl: Kandidat:innen von SPD, Grüne und FDP gegen die Abgeordnetenpension

Bayerische Landtagswahl: Kandidat:innen von SPD, Grüne und FDP gegen die Abgeordnetenpension

02.10.2023 — In keinem anderen Landtag, und auch nicht im Bundestag, erhalten die Abgeordneten eine so üppige Pension wie im Bayerischen Landtag. Angesichts des Wertes parlamentarischer Repräsentation muss eine Altersversorgung ausreichend großzügig sein, um spätere Versorgungslücken auszuschließen. Aber es sollten Rentenansprüche und keine Pensionsansprüche sein. Dies fordern SPD und Bündnis 90/Die Grünen selbst in ihren Parteiprogrammen. Die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen (SRzG) hat alle Kandidatinnen und Kandidaten für die bayerische Landtagswahl am 8. Oktober 2023 bezüglich ihrer Position zur Abgeordnetenpension im Bayerischen Landtag angeschrieben.

Bei der SPD lehnten Achim Fißl, Florian Freund, Volkmar Halbleib, Markus Kabutschka, Markus Käser, Florian Schardt, Siegfried Sibinger sowie Katja Weitzel die Abgeordnetenpension ab. So schreibt z.B. Florian Schardt: „Die Altersversorgung bayerischer Landtagsabgeordneter ist im bundesweiten Vergleich zu großzügig. Ich wäre dafür offen, mich nach der Wahl einer Initiative anzuschließen, die die aktuelle Vergütung intensiv auf den Prüfstand stellt.“ Mehrere Kandidierende der SPD kündigen dazu einen Antrag nach der Wahl an. Für eine zweite Säule der Altersversorgung der bayerischen Abgeordneten schlägt Siegfried Sibinger vor, dass Fonds aufgesetzt werden, um Projekte zum Ausbau erneuerbarer Energien zu finanzieren.

Bei Bündnis 90/Die Grünen äußerten sich Cemel Bozuğlu, Markus Büchler, Max Deisenhofer, Daniel Elsner, Isabel Fischer, Susann Freiburg, Barbara Fuchs, Claudia Köhler, Wolfgang Lenhard, Tobias Martin, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Julia Post, Hannah Quaas, Tim-Luca Rosenheimer, Stephanie Schuhknecht, Katharina Schulze, Florian Siekmann, Ursula Sowa, Martin Stümpfig, Monika Tremel, Gabriele Triebel sowie Christian Zwanziger übereinstimmend mit der Pressestelle der Grünen: „Die Aussicht, sich und die eigene Familie im Alter versorgt zu sehen, gewährleistet die politische und finanzielle Unabhängigkeit der Abgeordneten. Auch sollte die Übernahme eines Parlamentsmandats ohne Rücksicht auf das Vermögen allen Bürger*innen offen stehen. Dafür bedarf es aber keiner Abgeordnetenpension, wie sie derzeit im Bayerischen Abgeordnetengesetz geregelt ist. (…) Um sozialen Zusammenhalt zu stärken und die Kluft zwischen Pension und Rente zu schließen, müssen alle Optionen auf den Tisch, auch eine Reform der Altersentschädigung der Abgeordneten.“

Bei der FDP sprachen sich Ulrich Bode, Britta Hundesrügge, Justus Meixner, Sascha Renner, Julika Sandt, Axel Schöll und Christoph Skutella für die Abschaffung der Abgeordnetenpension aus. So halten Britta Hundesrügge, Julia Sandt und Christoph Skutella eine Lösung nach schleswig-holsteinischem Modell für sinnvoll, während Justus Meixner, Sascha Renner und Axel Schöll betonen, wie wichtig es sei, dass Politiker in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen wie der übergroße Rest der Bevölkerung auch.

Die gesamte CSU, sowie Alexander Zellner (FDP) und Werner Weigand (Freie Wähler) äußerten sich gegen eine Abschaffung der Abgeordnetenpension. Von den Freien Wählern kamen wenige individuelle Antworten. Deren Pressestelle fasste nur die Rechtslage zusammen. Diese Rechtslage billigt dem Gesetzgeber Gestaltungsfreiheit zu – sonst hätten andere Bundesländer die Abgeordnetenpension ja auch gar nicht schon abschaffen können.

Aus Sicht der Stiftung Generationengerechtigkeit ist es bemerkenswert, dass Kandidierende von SPD, Bündnis 90/ Die Grünen sowie der FDP das derzeitige System der Altersversorgung der bayerischen Abgeordneten in Frage stellen. Sollten die entsprechenden Kandidierenden in den nächsten Landtag einziehen, so dürfte die üppige Abgeordnetenpension Gegenstand parlamentarischer Debatten werden. Aus Sicht der SRzG ist das überfällig. Regierende und Regierte sollten im gleichen Boot sitzen. Es ist eine Frage der Solidarität, dass Abgeordnete im gleichen System sind wie die Mehrheit der Wählerschaft. Gerecht wäre für die Altersversorgung von Parlamentariern die gesetzliche Rentenversicherung als erste Schicht sowie eine private Zusatzversorgung als zweite Schicht.

Hinweis: Die kompletten Antworten der Kandidatinnen und Kandidaten können hier eingesehen werden.

########################################################################################################

Manche Bundesländer machen es schon jetzt richtig!

20.09.2023 — Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg haben keine Abgeordnetenpension. Hier hat sich bereits die Einsicht durchgesetzt, dass dieses System unsolidarisch ist. Als z.B. die Abgeordneten Schleswig-Holsteins sich 2006 von der Abgeordnetenpension verabschiedeten, wurden von allen Fraktionen gute Argumente vorgebracht:

Monika Heinold (Bündnis 90 / Die Grünen): „Das Gesetz ist nachhaltig, weil es das Privileg der hohen Altersversorgung von Abgeordneten in Schleswig-Holstein abschafft. Damit sind wir – nach Nordrhein-Westfalen – erst das zweite Bundesland, das diesen Schritt geht. […] Die Kosten für die Altersversorgung – so hoch sie dem Einzelnen erscheinen mögen – werden damit für die einzelnen Abgeordneten halbiert. Noch wichtiger ist meiner Fraktion, dass sie sich zukünftig sofort im Landeshaushalt niederschlagen und nicht mehr der zukünftigen Generation aufgebürdet werden.“ (Plenarprotokoll 16/32, S. 2261)

Johann Wadepuhl (CDU): „Es gibt eine Welle von Pensionslasten, die auf uns zukommt und die wir bewältigen müssen. Wenn jetzt einmal jemand vorangeht und einen solchen Schritt macht wie der Schleswig-Holsteinische Landtag, dann sollte man einen solchen zukunftsweisenden Schritt nicht durch die kurzfristig entstehenden Mehrkosten aushebeln, sondern man sollte anerkennen, dass hier im besten Sinne des Wortes Nachhaltigkeit [Herv. im Original] praktiziert wird. […] Ich setze darauf, dass wir die Kolleginnen und Kollegen in anderen Landesparlamenten überzeugen können, uns diesen Schritt nachzutun.“ (Plenarprotokoll 16/32 S. 2256)

Lothar Hay (SPD): „Ich bin mir sicher, dass die Diätenstrukturreform, die wir heute verabschieden werden, in ihren wesentlichen Bestandteilen Vorbildcharakter für weitere Landtage und auch für den Deutschen Bundestag haben kann.“ (Plenarprotokoll 16/32 S. 2256)

Wolfgang Kubicki (FDP): „Wir stimmen als FDP-Fraktion nicht nur zu, weil wir unser Geld wert sind, sondern weil diese Reform Unstimmigkeiten, Ungerechtigkeiten gerade bei der Altersversorgung beseitigt, die den Menschen zu Recht ein Dorn im Auge war.“ (Plenarprotokoll 16/32 S. 2260)

Die geäußerte Hoffnung, dass andere Landesparlamente und die Bundestagsabgeordneten den Schritt nachtun würden, hat sich noch nicht durchgehend erfüllt. In Bayern, wo am 8. Oktober gewählt wird, haben die Mitglieder des Landtags nicht nur eine Abgeordnetenpension, sondern sogar die höchste Abgeordnetenpension in ganz Deutschland. Wir haben die Kandidierenden der demokratischen Parteien angeschrieben und nachgefragt, wie sie zu einer Reform dieses unsolidarischen Systems stehen. In gut einer Woche werden wir hier veröffentlichen, welche Kandidierenden sich bereit erklärten, im Falle ihres Einzugs in den nächsten Bayrischen Landtag konkrete Schritte unternehmen werden, damit auch Bayrische Abgeordnete künftig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen.

########################################################################################################

Antwort von Carsten Linnemann

19.09.2023 — Herr Linnemann hat uns Folgendes auf unsere Anfrage geantwortet: „Als Bundestagsabgeordneter mache ich mich seit langem für eine grundlegende Reform der Altersversorgung im Abgeordnetenrecht stark. Ich bin der Meinung, dass wir selbst für unser Alter vorsorgen sollten. Gemeinsam mit anderen Parlamentariern habe ich in der vergangenen Legislaturperiode deshalb eine entsprechende Initiative gestartet. Jetzt ist die Ampel gefragt, eine interfraktionelle Arbeitsgruppe einzusetzen, um zeitnah einen Reformvorschlag zu erarbeiten!“

########################################################################################################

Liebe CDU, wie haltet ihr es mit der Abgeordnetenpension?

04.09.2023—„Die Gesetze gleichen einem Spinnennetz, das die großen Bremsen zerreißen, während sich die kleinen Fliegen darin verfangen.“ (Solon, Begründer der Demokratie im antiken Athen, um 600 vor Christus).

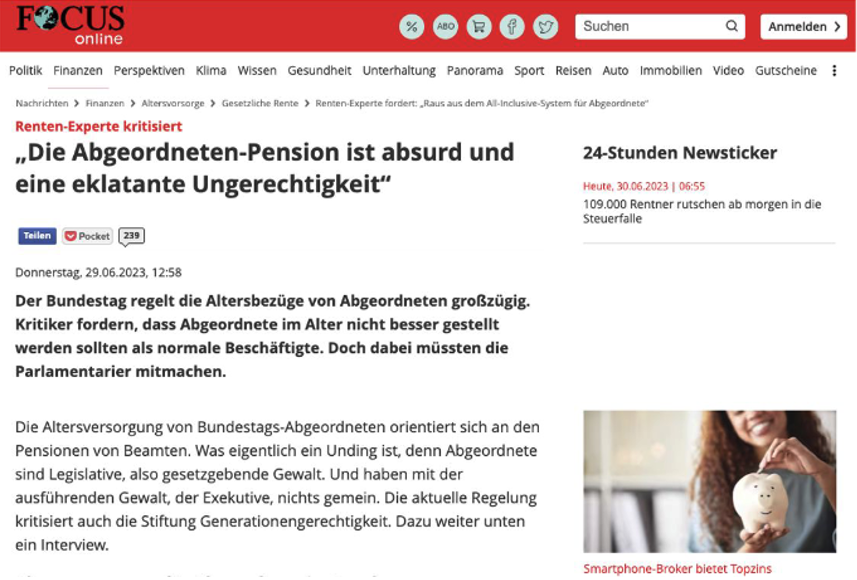

Inzwischen liegen die Antworten von drei demokratischen Parteien (Grüne, FDP und SPD) zu unserer Frage nach der Abschaffung der Abgeordnetenpension vor. Auch Frau Dr. Machalet bekräftigte, dass Abgeordnete in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen sollen. Auch bei ihr fehlen konkrete Aussagen, wie sie dieses Ziel erreichen will. Es scheint fast, als würden die Abgeordneten (=Legislative) auf einen Gesetzentwurf der Regierung (=Exekutive) warten. Dazu wird es aber nicht kommen. Das Parlament muss schon selbst die Sache in die Hand nehmen – schließlich geht es um ureigenste Parlamentsangelegenheiten. Für die CDU hat Carsten Linnemann, der designierte Generalsekretär (und jetzige stellvertretender Parteivorsitzender der CDU Deutschlands) in dem gemeinsamen Brief von einigen Abgeordneten im Sommer 2021 geschrieben: „Wir, Abgeordnete der demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag, fordern den nächsten Bundestag auf, eine Reform der Altersversorgung für Bundestagsabgeordnete in Angriff zu nehmen. Die aktuelle Regelung der Altersentschädigung halten wir für nicht mehr zeitgemäß, sie trifft auf wenig Verständnis und Akzeptanz in der Bevölkerung. (…) Wir sind uns einig, dass der Deutsche Bundestag zu Beginn der kommenden 20. Wahlperiode eine interfraktionelle Arbeitsgruppe einsetzen sollte, die einen Reformvorschlag erarbeitet.“ Die Anfrage an ihn, welche konkreten Schritte er bisher unternommen hat, oder unternehmen wird, wurde heute gestellt. Mal sehen, wie seine Antwort darauf ausfällt. Außerdem: Erfreulicherweise berichtete der FOCUS (erneut) über die Petition. Den Beitrag von Jörg Tremmel, dem Geschäftsführer der Stiftung Generationengerechtigkeit, finden Sie hier.

########################################################################################################

Antwort von Dr. Tanja Machalet

30.08.2023 — Frau Dr. Tanja Machalet hat uns folgendes auf unsere Anfrage geantwortet: „Als rentenpolitische Sprecherin der SPD bin ich mit der Debatte rund um die Abgeordnetenpension gut vertraut und befürworte die Einzahlung der Abgeordneten in die gesetzliche Rentenversicherung ausdrücklich. Es würde den Abgeordneten gut zu Gesicht stehen, sich ein Stück weit mit denselben Herausforderungen der Rente konfrontiert zu sehen, wie die Menschen, die sie vertreten.

Oft wird angeführt, dass die Einzahlung der Abgeordneten keine maßgebliche Wirkung auf die finanzpolitische Lage des Rentensystems nehmen würde. In Form einer Erwerbstätigenversicherung, in der alle Erwerbstätigen und damit auch Beamte, Selbstständige und letztendlich Abgeordnete einzahlen, würde eine solche Erwerbstätigenversicherung zu deutlichen Mehreinnahmen führen und eine Finanzierung auf einer breiteren Basis ermöglichen. Bisher fehlten uns als SPD dafür die Mehrheiten. Daher ist jetzt umso wichtiger, für eine solide gesetzliche Rentenversicherung zu sorgen. Hierfür ist ein starker und stabiler Arbeitsmarkt von zentraler Bedeutung. Um mehr Menschen in den Arbeitsmarkt einzubeziehen, haben wir zum Beispiel im Kampf gegen den Fachkräftemangel das Einwanderungsrecht modernisiert, wir haben eine neue Aus- und Weiterbildungsstrategie eingeführt und ergreifen weitere Maßnahmen.“

########################################################################################################

Antwort von Johannes Vogel

18.08.2023 — Herr Vogel hat uns folgendes auf unsere Anfrage geantwortet: „Die aktuelle Regelung der Altersentschädigung ist besser als frühere Modelle, ich halte sie dennoch für nicht mehr zeitgemäß. Anstatt im Rahmen einer Sonderregelung Altersversorgung zu erhalten, sollten Bundestagsabgeordnete selbst für ihr Alter vorsorgen. Gleichzeitig muss eine angemessene Absicherung nach Ausscheiden aus dem Parlament und die Unabhängigkeit des Mandats gewährleistet sein. Ich halte eine Lösung nach schleswig-holsteinischem Modell für sinnvoll. Dort gilt für Abgeordneten eine Pflicht zur Altersvorsorge. Sie sollen aber dabei frei über die Form ihrer Altersversorgung entscheiden können, wie Selbständige auch. Wir sollten dieses Thema interfraktionell angehen!“

########################################################################################################

Liebe FDP-Abgeordnete im Bundestag, wie steht ihr zur Abgeordnetenpension?

18.08.2023 — Nachdem nun die Grünen deutlich gemacht haben, dass sie einer Abschaffung der Abgeordnetenpension nicht im Wege stehen würden, geben wir die Frage an die anderen Parteien weiter. Von Johannes Vogel, stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP und Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion, möchten wir wissen:

>> Betreff: Ihre Antwort an 107.000 Petenten

Sehr geehrter Herr Vogel,

Im Sommer 2021 haben Sie sich mit einer interfraktionellen Gruppe von Bundestagsabgeordneten in einem gemeinsamen Vorstoß dafür ausgesprochen, den Sonderstatus der Abgeordneten bei der Altersvorsorge zu beenden. Sie schrieben: „Wir, Abgeordnete der demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag, fordern den nächsten Bundestag auf, eine Reform der Altersversorgung für Bundestagsabgeordnete in Angriff zu nehmen. Die aktuelle Regelung der Altersentschädigung halten wir für nicht mehr zeitgemäß, sie trifft auf wenig Verständnis und Akzeptanz in der Bevölkerung. (…) Wir sind uns einig, dass der Deutsche Bundestag zu Beginn der kommenden 20. Wahlperiode eine interfraktionelle Arbeitsgruppe einsetzen sollte, die einen Reformvorschlag erarbeitet.“ Aktuell läuft eine Petition bei Change.org, die genau das gleiche will. Sie wurde innerhalb kurzer Zeit von rund 107.000 Personen (Stand heute) unterzeichnet. Wir bitten Sie um kurze Antworten auf die Fragen:“Was haben Sie bisher konkret unternommen, damit eine Reform der Altersversorgung für Bundestagsabgeordnete zustande kommt? Falls Sie bisher nichts unternommen haben: Was planen Sie zu unternehmen?“ „Vorausgesetzt, die anderen beiden Ampelparteien erklären sich bereit zu einer Abschaffung der Abgeordnetenpension (§ 20 Abgeordnetengesetz), wären dann auch Sie dazu bereit?“

Mit freundlichen Grüßen, Ihre SRzG <<

An euch alle, die ihr unsere Petition unterzeichnet habt: Wir berichten an dieser Stelle in Kürze über die Antwort von Herrn Vogel.

########################################################################################################

Kommentar zur Antwort von Bündnis 90/Die Grünen

Kommentar zur Antwort von Bündnis 90/Die Grünen

16.08.2023 – Liebe Leute, ihr habt es vielleicht schon gelesen: Es gibt eine Antwort von Britta Haßelmann, Fraktionsvorsitzende Bündnis90/Die Grünen im Deutschen Bundestag, auf unsere Anfrage, wie es die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen mit ihrem eigenen Wahlprogamm hält. Frau Haßelmann schrieb, dass sich das Anliegen der Petition mit der Forderung aus dem Wahlprogramm von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die Mitglieder des Deutschen Bundestages in eine Bürgerversicherung aufzunehmen, überschneidet. Sie sieht aber gegenwärtig keine politische Mehrheit, um mit der Einbeziehung von Abgeordneten in die gesetzliche Rente hier noch ein gutes Stück weiter voranzukommen. Nun, das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass eine solche Reform an den Grünen nicht scheitern würde. Wenn sich also auch Bundestagsabgeordneten SPD und FDP an ihr eigenes Programm bzw. ihre Aussagen halten, dann steht die Mehrheit. Die SRzG wird nun im nächsten Schritt bei den Abgeordneten der anderen beiden Regierungsparteien nachfragen, ob auch diese Abgeordneten einer Abschaffung der Abgeordnetenpension zustimmen würden. Wir halten Euch auf dem Laufenden!

#######################################################################################################

Liebe Bündnisgrüne, wie steht ihr zu eurem eigenen Parteiprogramm?

14.07.2023 — In den nächsten Wochen wird es eine Serie von Neuigkeiten zu dieser Petition geben, in denen wir die Aussagen der Parteien in ihren Wahlprogrammen mit dem tatsächlichen Verhalten der Gewählten vergleichen. Wir beginnen mit Bündnis 90/Die Grünen. „Die Rentenversicherung wollen wir schrittweise zu einer universellen Bürger*innenversicherung weiterentwickeln. In einem ersten Schritt sollen Abgeordnete sowie alle Selbstständigen, die nicht anderweitig abgesichert sind, in die gesetzliche Rentenversicherung aufgenommen werden.“ Quelle: Bündnis 90 / Die Grünen (2021): Bundestagswahl 2021. S. 134. Vor diesem Hintergrund senden wir folgende Anfragen an Dr. Markus Kurth (Rentenpolitischer Sprecher) und Britta Haßelmann (Fraktionsvorsitzende):

>> Betreff: Unsere Bitte um Ihr Statement für 103.745 Petenten

Sehr geehrter Herr Dr. Kurth, [in der zweiten Email: Sehr geehrte Frau Haßelmann,]

im Parteiprogramm Ihrer Partei steht, dass Abgeordnete in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen sollten. Zitat: [siehe oben]. Aktuell läuft eine Petition bei Change.org, die genau das gleiche will. Sie wurde (Stand heute) von 103.745 Personen unterzeichnet. Alle zwei Wochen gibt es eine Neuigkeit von den Initiator:innen an die Mitunterzeichner:innen. In der nächsten Neuigkeit soll es darum gehen, wie Sie zu der zitierten Aussage in Ihrem Wahlprogramm heute stehen, nachdem Sie gewählt wurden und Bundestagsabgeordnete:r sind. Wir bitten Sie um eine kurze Antwort auf die Frage: „Was haben Sie konkret unternommen, damit Abgeordnete in die Rentenversicherung aufgenommen werden?“

Mit freundlichen Grüßen, Ihre SRzG <<

An euch alle, die ihr unsere Petition unterzeichnet habt: Wir berichten an dieser Stelle in Kürze über die Antworten.

########################################################################################################

Rasanter Erfolg!

13.07.2023 – Die Petition auf change.org zur Reform der Altersvorsorge von Abgeordneten erreicht innerhalb von drei Wochen 100.000 Unterstützer:innen. Gefordert wird eine solidarische Altersversorgung und die Einbeziehung der Abgeordneten in die gesetzliche Rentenversicherung. Unterzeichnen auch Sie! Die Petition ist Teil der Kampagne Saturdays for Social Security. Jede Unterschrift zählt! Helfen sie uns mit Ihrer Unterschrift?

########################################################################################################

Es gibt kein Wissensdefizit bei Abgeordneten, sondern ein Handlungsdefizit!

11.07.2023 – Die Forderung, dass Abgeordnete in die Rentenversicherung einzahlen müssen um so ihren Teil zu einem solidarischen System beizutragen, ist nicht neu. Bereits 2011 setzte der Bundestag eine Kommission von Sachverständigen unter der Leitung von Bundesjustizminister a.D. Schmidt-Jortzig ein. Die Aufgabe: das in der Kritik stehende aktuelle System zu bewerten und ggf. einen Vorschlag zur Ablösung der Abgeordnetenpensionen durch ein neues System zu erarbeiten. Lest die ganze Neuigkeit auf unserer Change.org Petitionsseite.

########################################################################################################

FOCUS online – Interview vom 29.06.2023

FOCUS online – Interview vom 29.06.2023

29.06.2023 – FOCUS online hat heute ein Interview mit dem Titel: „Die Abgeordneten-Pension ist absurd und eine eklatante Ungerechtigkeit“ veröffentlicht. Darin kommt auch die SRzG mit ihrer Kampagne „Abgeordnete in die gesetzliche Rentenversicherung“ zu Wort.

Hier geht es zum vollständigen Interview.

########################################################################################################

Online-Petition zur Abschaffung der Abgeordnetenpension

28.06.2023 – Vor wenigen Tagen hat die SRzG eine Online-Petition zur Abschaffung der Abgeordnetenpension gestartet. In diesem kurzen Zeitraum haben sich bereits über 6.200 Mitmenschen angeschlossen. Wir sind überwältigt von dieser positiven Resonanz und möchten allen Unterstützer:innen unseren herzlichsten Dank aussprechen! Aber lassen Sie uns gemeinsam noch weitergehen! Indem Sie den Link zur Petition (https://www.change.org/Abschaffung-der-Abgeordnetenpension) mit Ihrem persönlichen Netzwerk teilen, können wir eine breitere Basis erreichen und die Aufmerksamkeit auf die dringend notwendigen Veränderungen lenken. Jede Unterschrift, jedes geteilte Wort, jede finanzielle Unterstützung zählt!

########################################################################################################

Junge Menschen übergeben Petition gegen Abgeordnetenpension vor dem Bundestag und fordern ein Ende des unsolidarischen Sondersystems der MdB

Rund 20 junge Aktivist:innen haben am Samstag, den 29.4.2023, vor dem Bundestag eine Petition übergeben, in der die Einbeziehung von Abgeordneten in die gesetzliche Rentenversicherung und somit eine Änderung von § 20 des Abgeordnetengesetzes gefordert wird. Dr. Sebastian Schäfer (Bündnis 90/Die Grünen) nahm 50 Exemplare entgegen. In der Petition heißt es: „Die Forderung nach einer allgemeinen Erwerbstätigenversicherung existiert schon viele Jahre. Obwohl sich der Löwenanteil der Bevölkerung, viele Verbände und sogar die meisten der im Bundestag vertretenen Parteien (in ihren Wahlprogrammen) für dieses System aussprechen, wurde es bisher nicht umgesetzt. Aus Sicht der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen (SRzG) ist die Einbeziehung der Abgeordneten des Bundestages der erste Schritt. Erst wenn die Gewählten und die Wählerschaft in ganz Deutschland im gleichen Boot sitzen, werden Gesetze beschlossen werden, die den dringenden Reformbedarf der Rentenversicherung anpacken.“

Die SRzG (kurz: Stiftung Generationengerechtigkeit), die zu der Aktion einlud, kritisiert seit längerem, dass das heutige Rentensystem weder sozial gerecht, noch generationengerecht, noch transparent ist. Aber die Reihenfolge der Reformen sei wichtig: die Abschaffung des Sondersystems der MdB sei der Schritt, der erst weitere Reformen ermöglichen wird. Wenn Regierende und Regierte in einem Boot sitzen, können dann gemeinsam die Herausforderungen des demografischen Wandels angegangen werden. Artikel 20 Abgeordnetengesetz sei mit einfacher Parlamentsmehrheit änderbar – die Mitglieder des Bundestags müssten es nur wollen.

Die SRzG (kurz: Stiftung Generationengerechtigkeit), die zu der Aktion einlud, kritisiert seit längerem, dass das heutige Rentensystem weder sozial gerecht, noch generationengerecht, noch transparent ist. Aber die Reihenfolge der Reformen sei wichtig: die Abschaffung des Sondersystems der MdB sei der Schritt, der erst weitere Reformen ermöglichen wird. Wenn Regierende und Regierte in einem Boot sitzen, können dann gemeinsam die Herausforderungen des demografischen Wandels angegangen werden. Artikel 20 Abgeordnetengesetz sei mit einfacher Parlamentsmehrheit änderbar – die Mitglieder des Bundestags müssten es nur wollen.

Bei der Aktion vor dem Bundestag legten die jungen Menschen ihre Hoffnungen für ein besseres Renten- bzw. Pensionssystem (aber auch Gesundheits- und Pflegesystem) in einen Blumentopf mit einem jungen Gingko-Baum („Pflänzchen der Hoffnung“). Hier finden sich u.a. Zettel mit „Erwerbstätigenversicherung“, „mehr Transparenz“, „Krisenanerkennung und angemessene Reaktion“, „Lösungen zugunsten aller Generationen“ oder „parteiübergreifende Zusammenarbeit“.

Zudem wurde auch eine Urne befüllt. Die jungen Aktivist:innen warfen Zettel mit ihren Ängsten, die sie loswerden wollen, und den Ungerechtigkeiten, die sie abschaffen wollen, in diese Urne. Neben „Artikel 20 des Abgeordnetengesetzes“ wurden symbolisch beerdigt: „Herauszögern von Reformen“, „Verstärkung sozialer Ungleichheit“, „zu viele Wahlgeschenke“, „Demokratischer Sprengstoff“, „Kampf der Generationen“ – das sind einige der Botschaften.

Zudem wurde auch eine Urne befüllt. Die jungen Aktivist:innen warfen Zettel mit ihren Ängsten, die sie loswerden wollen, und den Ungerechtigkeiten, die sie abschaffen wollen, in diese Urne. Neben „Artikel 20 des Abgeordnetengesetzes“ wurden symbolisch beerdigt: „Herauszögern von Reformen“, „Verstärkung sozialer Ungleichheit“, „zu viele Wahlgeschenke“, „Demokratischer Sprengstoff“, „Kampf der Generationen“ – das sind einige der Botschaften.

Die Aktion ist Teil der Kampagne „Saturdays for Social Security“, mit der junge Menschen gegen die mangelnde Vorbereitung des Renten-, Gesundheits- und Pflegesystems auf den demografischen Wandel protestieren. Die Reformen, die heute verschoben werden, erfordern später eine umso radikalere Anpassung, was den heute jungen Kohorten später Spielräume und Handlungsfreiheit nehmen wird. Hier gibt es Parallelen zur Verzögerung von Reformen in Bezug auf die Klimakrise, die aber natürlich eine existenzielle und zudem globale Herausforderung ist. In Deutschland gefährdet der Renten- und Pensionseintritt der Babyboomer die Grundlagen des Generationenvertrags. Die Bundesregierungen haben es in den letzten Jahren nicht geschafft, ein Renten- und eine Pensionskonzept für die Jahre 2025-2060 vorzulegen, das generationengerecht und transparent ist.

Im Sommer 2021 hat sich eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten in einem gemeinsamen Vorstoß dafür ausgesprochen, den Sonderstatus der Abgeord¬neten bei der Altersvorsorge zu beenden. Dr. Carsten Linnemann (CDU), Ralf Kapschack (SPD), Johannes Vogel (FDP), Markus Kurth (Bündnis 90/Die Grünen) und Matthias W. Birkwald (Die Linke) schrieben:

„Wir, Abgeordnete der demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag, fordern den nächsten Bundestag auf, eine Reform der Altersversorgung für Bundestagsabgeordnete in Angriff zu nehmen. Die aktuelle Regelung der Altersentschädigung halten wir für nicht mehr zeitgemäß, sie trifft auf wenig Verständnis und Akzeptanz in der Bevölkerung. (…) Wir sind uns einig, dass der Deutsche Bundestag zu Beginn der kommenden 20. Wahlperiode eine interfraktionelle Arbeitsgruppe einsetzen sollte, die einen Reformvorschlag erarbeitet.“

Die SRzG fordert die Abgeordneten auf, diesen Worten Taten folgen zu lassen. Angesichts des Wertes parlamentarischer Repräsentation muss eine Altersversorgung, die der Bedeutung eines derart hohen Amtes angemessen ist und gleichzeitig Versorgungslücken ausschließt, ausreichend großzügig (und im Bundestag höher als in den Landtagen) sein. Aber eine solche Altersversorgung sollte aus Rentenansprüchen und nicht aus Pensionsansprüchen bestehen.

Fernsehbeitrag von Plusminus „Rentensystem in Schieflage“ vom 24.05.2023:

https://www.ardmediathek.de/video/plusminus/rentensystem-in-schieflage/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3BsdXNtaW51cy82OGY4MGE4NS0zMTA2LTRhNDUtOTMzYS1hZDA5ZWI4NzczZTI

Radiobeitrag des DLF zur Übergabe:

https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/generationengerechtigkeit-mehr-solidarit%C3%A4t-in-sachen-rente

########################################################################################################

Dialog-Abend zum Thema „Altersvorsorge von Abgeordneten“ am Mi, 26.4.23 (19-21 Uhr) in Berlin

An den Abenden eines Walkshops finden traditionell 120-minütige Diskussionsveranstaltungen statt („Dialoge-Abende“). In diesem öffentlich zugänglichen Format treten die jungen TN mit eingeladenen Expert:innen in einen Dialog.

Am 26.4.23 fand sich eine illustre Runde in der Jugendherberge Ostkreuz ein:

• Matthias Birkwald, Mitglied des Bundestags, Die Linke

• Dr. Samuel Beuttler-Bohn, Sozialverband VdK

• Tobias Kohlstruck, Stiftung Marktwirtschaft (der für M. Mordhorst, MdB von der FDP, einsprang)

• Prof. Dr. Felix Welti (virtuell), Richter am Bundessozialgericht

Moderiert wurde die Runde von Jörg Tremmel, Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen.

Bevor die Diskussion begann, wurden das Fish-Bowl-Verfahren und der „Moment mal“- Einspruch erläutert. Bei diesem ruft man in die Runde, wenn man eine Verständnisfrage hat. Die Diskussion wird daraufhin umgehend unterbrochen, um die Frage zu beantworten. So wird gewährleistet, dass die Diskussion nicht über längere Phasen so «technisch» wird, dass das Publikum aussteigt.

Beim Fish-Bowl-Verfahren sitzen die Referent:innen an einem Tisch und die restlichen Teilnehmer:innen platzieren sich um den Tisch herum und verfolgen die Diskussion. Ein Stuhl am Referent:innen-Tisch bleibt leer. Dieser Stuhl ist für TN reserviert, wenn sie sich an der Diskussion mit einer Frage oder einem Beitrag beteiligen möchten. Hat ein TN eine Frage oder einen Beitrag geäußert, setzt er/sie sich wieder auf seinen/ihren ursprünglichen Platz und bietet so anderen TN die Möglichkeit, sich auf den freien Stuhl zu setzen.

Hier die Einladung. Inhaltlicher Bericht hier.

########################################################################################################

Neues Gutachten zur „Altersvorsorge von Abgeordneten“

Wie das SRzG-Positionspapier zu Rente und Pensionen in seinem letzten Abschnitt erläutert, ist die Altersvorsorge von Abgeordneten im Bundestag beamtenanalog organisiert, d.h. sie wird aus Steuermitteln finanziert und die Abgeordneten zahlen nicht in die gesetzliche Rentenversicherung ein (siehe SRzG-Positionspapier „Rente und Pensionen“). Der Verweis, dass Beamte dies auch nicht tun, greift nicht, denn Abgeordnete werden nicht durch Mandatsantritt zu Beamten. Auch das Grundgesetz trennt strikt zwischen Legislative und Exekutive, d.h. die Altersversorgung von Abgeordneten des Bundestags kann jederzeit einfachgesetzlich geändert werden. Eine entsprechende Gesetzesänderung könnte laut einem neuen Gutachten von Heinz-Dietrich Steinmeyer / Sebastian Lovens-Cronemeyer (2021) jederzeit beschlossen werden.

Die gemeinsame Erklärung von Abgeordneten aller demokratischen Parteien vom Sommer 2021

Im Sommer 2021 hat sich eine Gruppe von Abgeordneten in einem gemeinsamen Vorstoß dafür ausgesprochen, den Sonderstatus der Bundestagsabgeordneten bei der Altersvorsorge zu beenden (Orginaltext). Dr. Carsten Linnemann (CDU), Ralf Kapschack (SPD), Johannes Vogel (FDP), Markus Kurth (Bündnis 90/Die Grünen) und Matthias W. Birkwald (Die Linke) schrieben:

„Wir, Abgeordnete der demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag, fordern den nächsten Bundestag auf, eine Reform der Altersversorgung für Bundestagsabgeordnete in Angriff zu nehmen. Die aktuelle Regelung der Alters-entschädigung halten wir für nicht mehr zeitgemäß, sie trifft auf wenig Verständnis und Akzeptanz in der Bevölkerung. (…) Wir sind uns einig, dass der Deutsche Bundestag zu Beginn der kommenden 20. Wahlperiode eine interfraktionelle Arbeitsgruppe einsetzen sollte, die einen Reformvorschlag erarbeitet.“

Passiert ist seitdem nichts.

Wie ist die Altersversorgung seiner Abgeordneten bisher geregelt?

Die Altersversorgung seiner Abgeordneten regelt jedes Bundesland bzw. auch der Bund selbst. Bisher existieren auf Länderebene verschiedene Modelle der Altersversorgung für Abgeordnete. Während die „Abgeordnetenpension“ noch vor zwei Jahrzehnten in allen 16 Bundesländern und im Bund geltendes Recht war, ist dies heute nur noch in elf Bundesländern (sowie weiterhin im Bund) der Fall. Die anderen Bundesländer (Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Bremen, Nordrhein-Westfalen sowie Brandenburg) haben die Altersversorgung für ihre Landtagsabgeordneten inzwischen grundsätzlich anders organisiert. In Schleswig-Holstein und Bremen erhalten alle Abgeordneten seit der Systemumstellung (also von Altfällen abgesehen) einen von ihrer Diät und den sonstigen finanziellen Leistungen getrennten monatlichen Eigenvorsorgebeitrag, mit dem sie sich ihre Altersversorgung selbst zu organisieren haben. In Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Baden-Württemberg (seit 1.12.2019) ist die Altersversorgung in einem Versorgungswerk – also einem Parallelsystem geregelt.

Die Altersversorgung seiner Abgeordneten regelt jedes Bundesland bzw. auch der Bund selbst. Bisher existieren auf Länderebene verschiedene Modelle der Altersversorgung für Abgeordnete. Während die „Abgeordnetenpension“ noch vor zwei Jahrzehnten in allen 16 Bundesländern und im Bund geltendes Recht war, ist dies heute nur noch in elf Bundesländern (sowie weiterhin im Bund) der Fall. Die anderen Bundesländer (Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Bremen, Nordrhein-Westfalen sowie Brandenburg) haben die Altersversorgung für ihre Landtagsabgeordneten inzwischen grundsätzlich anders organisiert. In Schleswig-Holstein und Bremen erhalten alle Abgeordneten seit der Systemumstellung (also von Altfällen abgesehen) einen von ihrer Diät und den sonstigen finanziellen Leistungen getrennten monatlichen Eigenvorsorgebeitrag, mit dem sie sich ihre Altersversorgung selbst zu organisieren haben. In Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Baden-Württemberg (seit 1.12.2019) ist die Altersversorgung in einem Versorgungswerk – also einem Parallelsystem geregelt.

Die Modelle der Abgeordnetenversorgung im Überblick

[Quelle: Bürgerforum zur Altersversorgung der Abgeordneten des Landtags von Baden-Württemberg (2018): Langfassung der Ergebnisse und Dokumentation, S. 32-33]

Abgeordnetenpension (Bund und die meisten Bundesländer)

Die Abgeordnetengesetze im Bund und in den meisten Bundesländern regeln eine unmittelbare staatliche Altersversorgungssystem für die Abgeordneten. Wie bei Beamten wird die Versorgung aus dem jeweiligen Staatshaushalt finanziert. Lediglich die Abgeordneten in Hamburg zahlen einen monatlichen Beitrag in Höhe von 9,35 % der monatlichen Grundentschädigung.

Die Abgeordnetengesetze im Bund und in den meisten Bundesländern regeln eine unmittelbare staatliche Altersversorgungssystem für die Abgeordneten. Wie bei Beamten wird die Versorgung aus dem jeweiligen Staatshaushalt finanziert. Lediglich die Abgeordneten in Hamburg zahlen einen monatlichen Beitrag in Höhe von 9,35 % der monatlichen Grundentschädigung.

Ein Anspruch auf staatliche Altersversorgung setzt das Erreichen der gesetzlich bestimmten Altersgrenze und eine unterschiedlich lange Mandatszeit voraus. Diese Mindestmandatszeit liegt zwischen einem Jahr und höchstens zehn Jahren.

Die Höhe der Altersversorgung richtet sich nach der Mandatszeit und der aktuellen monatlichen Abgeordnetenentschädigung. Bei Erreichen der Mindestmandatszeit wird eine Mindestversorgung gewährt. Diese steigt mit jedem weiteren Jahr der Parlamentszugehörigkeit bis zu einer Höchstversorgung.

Beispiel Bundestag: Mitglieder des Bundestages erhalten laut Art. 20 Abgeordnetengesetz nach ihrem Ausscheiden eine Altersentschädigung, wenn sie das 67. Lebensjahr vollendet und dem Deutschen Bundestag mindestens ein Jahr angehört haben. Sie erhalten pro Jahr Mandatszeit 2,5 % der Abgeordnetenentschädigung. Die Höchstversorgung nach 26 Mandatsjahren liegt bei 65 %.

Versorgungswerk (Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Baden-Württemberg seit 01.12.2019)

Nordrhein-Westfalen hat ein eigenständiges Versorgungswerk für die Landesabgeordneten ähnlich den berufsständischen Versorgungswerken errichtet. Dem sind mittlerweile auch Brandenburg und zum 01.12.2019 auch Baden-Württemberg beigetreten. Die Mitgliedschaft in diesem Versorgungswerk ist für die Landesabgeordneten verpflichtend. (Für baden-württembergische Landtagsabgeordnete wird die Mitgliedschaft im Versorgungswerk wegen Übergangsregelungen erst für neu gewählte Abgeordnete ab 2012 verpflichtend.)

Ein Teil der monatlichen Diät der Abgeordneten wird als Pflichtbeitrag einbehalten und an das Versorgungswerk abgeführt. Dieses erbringt alle Versorgungsleistungen aus eigenen Mitteln (Kapitaldeckungsprinzip).

Ein Anspruch auf eine lebenslange Altersrente entsteht nach dem Ausscheiden aus dem Landtag und Vollendung des Rentenalters von 60 bis regelmäßig 67 Jahren. Voraussetzung ist, dass zu diesem Zeitpunkt mindestens 30 Monate Beiträge in Höhe des Pflichtbeitrages eingezahlt wurden und davon mindestens 12 Monate Pflichtbeiträge als Mitglied des Landtages (sog. Mindestbeitragszeit).

Die Höhe der Versorgung richtet sich nach der Dauer der Beitragszahlung und dem Lebensalter und wird nach versicherungsmathematischen Leistungstabellen auf der Grundlage der Einzahlungen berechnet. Im Falle der Inanspruchnahme der Altersrente vor der Regelaltersgrenze von 67 Jahren vermindert sich die Altersrente um einen Abschlag.

Aussagen zur Höhe der im Versorgungswerk realistisch erreichbaren Altersrente sind schwierig. Trotzdem ein fiktives Beispiel für einen „Durchschnittsabgeordneten“ des Landtags von Baden-Württemberg, der 2006 im Alter von 50 Jahren in den Landtag gewählt und 2016 nicht wiedergewählt wurde: Er würde für 10 Jahre Mandatszeit bei Einzahlung von monatlich 1.100 Euro mit Eintritt ins Rentenalter mit 67 Jahren im Jahr 2023 eine monatliche Altersrente des Versorgungswerks in Höhe von knapp 800 Euro erhalten.

Privater Eigenvorsorgebeitrag (Schleswig-Holstein, Bremen)

In Schleswig-Holstein und und im Teilzeitparlament von Bremen erhalten die Abgeordneten zusätzlich zu ihrer Grundentschädigung einen monatlichen Beitrag zur Altersvorsorge. Voraussetzung zur Gewährung ist der Nachweis, dass der Vorsorgebeitrag für die Altersversorgung durch eine lebenslange Rente verwendet wird und ein Kapitalwahlrecht (Auszahlungsmöglichkeit) ausgeschlossen ist. Der Beitrag (Schleswig-Holstein: 1.975,39 €; Bremen: 750 €) muss zu mindestens 85 v.H. zur Altersversorgung eingesetzt werden. Den Vorsorgebeitrag können die Abgeordneten für eine private Rentenversicherung verwenden, ihn aber auch in die gesetzliche Rentenversicherung, in betriebliche Alterssicherungssysteme und in berufsständische Versorgungswerke einzahlen.

In Schleswig-Holstein und und im Teilzeitparlament von Bremen erhalten die Abgeordneten zusätzlich zu ihrer Grundentschädigung einen monatlichen Beitrag zur Altersvorsorge. Voraussetzung zur Gewährung ist der Nachweis, dass der Vorsorgebeitrag für die Altersversorgung durch eine lebenslange Rente verwendet wird und ein Kapitalwahlrecht (Auszahlungsmöglichkeit) ausgeschlossen ist. Der Beitrag (Schleswig-Holstein: 1.975,39 €; Bremen: 750 €) muss zu mindestens 85 v.H. zur Altersversorgung eingesetzt werden. Den Vorsorgebeitrag können die Abgeordneten für eine private Rentenversicherung verwenden, ihn aber auch in die gesetzliche Rentenversicherung, in betriebliche Alterssicherungssysteme und in berufsständische Versorgungswerke einzahlen.

Wahlrecht zwischen Altersentschädigung und Eigenvorsorge (Sachsen)

Im Freistaat Sachsen können die Abgeordneten in jeder Wahlperiode, in der sie dem Landtag angehören, zwischen einer staatlichen Altersentschädigung und einem Beitrag zur Eigenvorsorge wählen. Letzterer ist in Sachsen immer genau so hoch wie der Höchstbeitrag in der gesetzlichen Rentenversicherung (im April 2023: 1.357,80 €).

Die Situation in Baden-Württemberg

2008 hatte der Landtag von Baden-Württemberg in einem mutigen Schritt beschlossen, die Abgeordnetenpension (Staatspension) abzuschaffen. Gleichzeitig wurden die Diäten um ein Drittel erhöht und den Abgeordneten zusätzlich eine Pauschale zur individuellen Vorsorge zugesprochen (vor der Abschaffung, s.u., lag dieser bei 1.805 €/Monat). 2017 wollten die Landtagsabgeordneten das 2008 eingeführte System der Eigenvorsorge wieder kippen mit dem Ziel, zur Abgeordnetenpension zurückzukehren (ohne die Diäten zu senken).

Dieses Vorhaben wurde 2017 wegen des starken öffentlichen Gegenwindes fallengelassen. Es wurde eine Unabhängige Expert*innenkommission eingesetzt und ein repräsentativ zusammengesetztes Bürgerforum eingerichtet, die den Landtag in ihrer Entscheidungsfindung beraten sollten. Beide haben Empfehlungen vorgelegt:

Da die Expert*innenkommission 2019 kein einhelliges Urteil abgab, entschieden die Abgeordneten, dass Baden-Württemberg dem Abgeordneten-Versorgungswerk der Länder Nordrhein-Westfalen und Brandenburg beitritt (hier der Gesetzesentwurf von CDU, Grünen und SPD) eingebracht. Die Abstimmung über den Beitritt zum Versorgungswerk fand am 06.11.2019 statt. Der Beitritt erfolgte zum Dezember 2019.

Das kritisierte die SRzG am Beitritt zum Abgeordnetenversorgungswerk

Die SRzG hat sich mehrfach an die Landtagsabgeordneten der Fraktionen gewandt sowie persönliche Gespräche mit den Abgeordneten, Journalist*innen und vereinzelten Mitgliedern der einberufenen Expert*innenkommission geführt. Mittlerweile hat sich eine große Koalition zivilgesellschaftlicher Akteure über alle Generationen hinweg hinter dem Anliegen versammelt.

– Ein Beitritt zum Abgeordneten-Versorgungswerk koppelt die Abgeordneten bei ihrer Altersversorgung von der Lebensrealität der allermeisten Menschen ab.

– Der Beitritt zum Versorgungswerk ist ein Rückschritt auf dem Weg zu einer solidarischen Bürger*innen-Rentenversicherung.

Die Zahl der Abgeordneten, die freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind, stieg in den letzten Jahren. Auf Landesebene spricht vieles dafür, dass sich nach der nächsten Wahl im Frühjahr 2021 eine große Anzahl von neuen Abgeordneten freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung versichern wird. Bleibt es beim heutigen Optionsmodell, so dürften bis 2022 rund ein Drittel der Landtagsabgeordneten Beitragszahler in der DRV geworden sein. Schon in den letzten beiden Legislaturperioden war wegen der Niedrigzinsphase ein ansteigender Trend zur freiwilligen Versicherung in der DRV zu beobachten.

– Ein Beitritt grenzt den Handlungsspielraum zukünftiger Abgeordneter bzgl. ihrer Altersversorgung ein.

Alle derzeitigen Mitglieder des Landtags können in ihren bisherigen Altersversorgungssystemen bleiben und sich von der Beitragspflicht zum Abgeordneten-Versorgungswerk befreien lassen. Aber alle künftigen Mitglieder der nächsten Landtage haben jedoch keine Wahl mehr. Sie müssen Mitglieder dieses Versorgungswerks werden. Baden-Württemberg muss 1,2 Mio. Euro an das Versorgungswerk überweisen. Dieses Geld wird auch nicht zurückbezahlt, wenn das Land sein Versorgungssystem ändert. Damit wäre der Weg künftiger baden-württembergischer Landtage in die gesetzliche Rentenversicherung faktisch versperrt.

– Das Bürgerforum hat sich langfristig einstimmig für die solidarische Bürger*innen-Rentenversicherung ausgesprochen, in dem alle Bürger*innen, auch die Abgeordneten, versichert sein sollen.

Das ist aufgrund der Bundesgesetzgebung bisher noch nicht möglich. Das Land Baden-Württemberg soll sich außerdem über die Landesgrenzen hinaus für dieses Ziel einsetzen. Solange eine solidarische Bürger*innen-Rentenversicherung noch nicht existiert, schlägt das Bürgerforum gleichberechtigt zwei Modelle vor: Das Versorgungswerk für Abgeordnete oder das Bausteinmodell – in Anlehnung an das Drei-Säulen-System der Altersversorgung.

– Grüne und SPD sprechen sich in ihren Parteiprogrammen für eine solidarische Bürger*innen-Rentenversicherung aus, wollen aber hier, dass baden-württembergische Abgeordnete dem Abgeordneten-Versorgungswerk beitreten.

Die SRzG unterstützte daher die damalige Online-Petition „JA zur freiwilligen Versicherung in der DRV für baden-württembergische Landtagsabgeordnete von Dr. Dr. Jörg Tremmel.

Weitere Informationen

Pressemitteilungen:

SRzG fordert baden-württembergische Abgeordnete zum Verbleib in der gesetzlichen Rentenversicherung auf, 02.10.2019

Landtagsdebatte zeigt Nachteile des geplanten Umstiegs auf Abgeordneten-Versorgungswerk auf, 10.10.2019