Die SRzG hat eine Neufassung des Positionspapiers zur Lagerung des deutschen Atommülls veröffentlicht. Der Titel: „Nach dem Atomausstieg: Wie geht es weiter mit der Lagerung des deutschen Atommülls?“

Die neue Fassung des Positionspapiers enthält neben kleineren Anpassungen eine Überarbeitung des bisherigen Forderungskatalogs sowie die neuen Kapitel 4 und 5 mit den Themenblöcken „Warum beschleunigen?“ und „Wie beschleunigen?“.

Der Umgang mit Atommüll ist eine tiefgreifende ethische und generationenübergreifende Herausforderung. 2017 hatte das Standortauswahlgesetz die Endlagersuche in Deutschland neu gestartet – mit dem Termin 2031 für die Entscheidung für ein geeignetes Endlager für hochradioaktive Abfälle. Neue Berichte prognostizieren jedoch, dass dieser Entscheidungsprozess frühestens 2046, unter pessimistischen Annahmen sogar erst 2074, abgeschlossen sein könnte. Bei weiteren zwanzig Jahren Bauzeit würden also erst 2066 bzw. 2094 die ersten Abfälle tiefengelagert. Mit diesem neu bekannt gewordenen Zeithorizont stellen sich Fragen der Generationengerechtigkeit neu und anders als bisher.

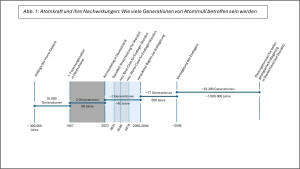

Die nuklearen Abfälle sind ein gefährliches Erbe gegenüber vielen, vielen noch ungeborenen Menschen. Und sie sind auch, und das ist neu und bisher fast noch undiskutiert, eine Frage der Gerechtigkeit zwischen heute Jungen und heute Alten, denn Fragen der Zwischenlagerung drohen die gesamte Lebensdauer der heute Jungen zu überschatten. Abb.1 zeigt beide Dimensionen der Generationengerechtigkeit auf.

Der Atommüll soll bis zu einer Million Jahre sicher unter der Erde verwahrt werden. Angesichts dieser immensen Zeitspannen ist es durchaus wahrscheinlich, dass in einigen Jahrhunderten die dann lebenden Menschen ganz andere nationale Grenzen und politische Rahmenbedingungen, aber auch technische Möglichkeiten haben werden. Dann bestünde die Möglichkeit, ein zweites und besseres Endlager zu errichten. Für die heute in Deutschland lebende junge Generation drängt hingegen die Zeit, denn bis zur Überführung aller hochradioaktiven Abfälle in ein tiefengeologisches Endlager sind diese ein großes Risiko für heutige Generationen. Im Tiefenlager wäre der Atommüll vor Flugzeugabstürzen, Terrorismus und gezielten Bombardements im Kriegsfall sicher. In den 16 oberirdischen Zwischenlagern gilt das Gegenteil. Beton, Stacheldraht und Wachleute können nicht annähernd den gleichen Schutz bieten wie ein Endlager in tiefen geologischen Schichten. Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine verleiht dem Thema der Zwischenlagerung unter dem Stichwort „hybride Kriegsführung“ zusätzliche Brisanz. Aus diesem Grund findet sich in der Neufassung des Positionspapiers ein eigenes Unterkapitel, welches sich mit dem Thema Sicherheit befasst.

Ein weiteres neues Unterkapitel beschäftigt sich mit den Kosten, die bei einer Verzögerung des Standortauswahlprozesses zusätzlich entstehen werden.

Um der Forderung nach einer Beschleunigung des Standortauswahlverfahrens nachkommen zu können, bietet die SRzG in ihrem neuen Positionspapier zur Zwischen- und Endlagerung des deutschen Atommülls ein ganzes Kapitel („Wie beschleunigen?“), in dem unterschiedliche, von Experten gestützte Vorschläge dargelegt werden. Im Konkreten handelt es sich dabei um die Priorisierung und Begrenzung von Standorten, die Parallelisierung von Prozessen und eine Umformulierung des StandAG §1 Absatz 2, wenn es um den Begriff „bestmöglich“ bei der Standortsuche geht, da dieser Begriff die zeitliche Komponente völlig unterordnet.

Im Folgenden fordert die SRzG die Politik, speziell den Bundestag, den Bundesrat und die deutsche Bundesregierung, zu folgenden Reformen sowohl beim Weiterbetrieb der Zwischenlager als auch bei der Suche nach einem Standort für das Endlager für hochradioaktive Abfälle auf:

Teil 1: Beteiligung und Ermächtigung

1. Echte Beteiligung ermöglichen: Auf dem Papier eröffnet das Standortauswahlgesetzes (StandAG) weitreichende Beteiligungsmöglichkeiten, gerade auch für die junge Generation. Aber mit dem geplanten Überbordwerfen des bisherigen Zeitplans bis 2031 kommt es zum echten Test: Wird die Forderung der jungen Generation, intensiv nach Beschleunigungspotenzialen zu suchen, ernst genommen und umgesetzt? Oder setzen die heute Älteren die Rahmendaten fest, um die junge Generation dann innerhalb dieses Rahmens „scheinpartizipieren“ zu lassen, ohne dass die Jüngeren am Rahmen selbst rütteln können?

2. Befähigung der Bevölkerung zu einer dauerhaften Überwachung der Strahlungsdosen, um Gesundheitsgefährdungen auszuschließen. Die Bevölkerung muss in die Lage versetzt werden, in den oberirdischen Zwischenlagern in den nächsten Jahren bzw. Jahrzehnten selbst Messungen durchzuführen. Es sind Bürgermessstellen dort einzurichten, um Bürger:innen einen direkten Zugang zur aktiven Messung von Radioaktivität in Ihrer Umwelt zu ermöglichen. Damit würden Wissensbestände vor Ort gebündelt und Messexpertise aufgebaut. Speziell die Ausbildung an den Schulen der Region im Bereich Radioaktivität muss unterstützt werden.

Teil 2: Verfahrensverkürzung der Endlager-Suche

3. Reform des Standortauswahlgesetzes (StandAG): Die SRzG sieht in mehreren Bereichen verfahrenskürzende Potenziale, vor allem nach dem Abschluss der Phase I im Jahr 2027. Das StandAG sollte in den Abschnitten geändert werden, welche bisher die Parallelisierung von Prozessen verhindern oder die Verfahrenslänge negativ beeinflussen.

4. Ausschluss von Standortregionen: Die Auswahl der Standorte für die Phasen II und III sollte sich auf Regionen mit der höchsten Eignung und gleichzeitig dem geringsten Erkundungsaufwand konzentrieren. Die SRzG fordert, Standortregionen, welche sich frühzeitig als weniger geeignet als andere herausstellen, auszuschließen. Ein genereller Ausschluss aller Kristallingestein-Regionen sollte geprüft werden.

5. Parallelisierung von Prozessen: Durch die Parallelisierung von Genehmigungs- und Erkundungsprozessen sollten Verzögerungen vermieden werden. Hierfür ist neben der erwähnten Anpassung des StandAG auch eine Änderung des Bundesberggesetzes nötig, damit die Genehmigungen für Erkundungen schon erteilt werden können, bevor die potenziellen Standorte schon per Bundesgesetz festgelegt wurden (BGE 2022: 85).

6. Verzicht auf Gesteinserkundung durch Bergwerke: Die SRzG fordert den Verzicht auf Erkundungsbergwerke in Phase III der Standortauswahl. Wenn die Regionen mit Kristallingestein aussortiert würden, dann wäre die Erkundung der zwei verbleibenden Wirtsgesteine, also Ton und Salzgestein, nur mit Hilfe von Seismik und Bohrungen möglich. Die Entsorgungskommission, ein unabhänigiger Expert:innenbeirat, spricht im Falle einer Erkundung möglicher Endlager mittels Bergwerken von einer Verfahrensverlängerung um Jahrzehnte (ESK 2024: 6). Dies gilt es unbedingt zu vermeiden.