Von Theresa Eisenmann und Jörg Tremmel

Mit dem „Ampel-Aus“ Anfang November 2024 scheiterte das Rentenpaket II, und damit das zentrale rentenpolitische Vorhaben der rot-grün-gelben Regierung. Bei vielen Fachleuten sorgte das eher für Aufatmen als für Trauer – galt doch die einseitige, milliardenschwere Belastung der jüngeren Jahrgänge als ungeeigneter Lösungsansatz für die kommende demografische Krise der Rentenfinanzen.

Die Probleme lösen sich dadurch freilich nicht in Luft auf. Wie kann der demografische Wandel bewältigt werden? Wie soll mit dem Eintritt der „Babyboomer“ in den Ruhestand umgegangen werden? Wie lässt sich Renten-, aber auch Pensionspolitik neu denken?

Um diese und andere drängende Fragen ging es auf der Tagung „Eine Frage der Generationengerechtigkeit – Zukunftsfähige Sozial- und Alterssicherungssysteme“ am 21.-22.11.2024, die just wenige Tage nach dem Ende der Ampel-Regierung stattfand. Die Veranstaltung unter Leitung von Dr. Giulia Mennillo und apl. Prof. Dr. Dr. Jörg Tremmel, eine Kooperation der Akademie für Politische Bildung Tutzing mit der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen (SRzG), bot eine Plattform für den interdisziplinären Austausch. Die hochkarätigen Experten und Expertinnen und die sehr informierten Teilnehmenden diskutierten dabei die Herausforderungen und mögliche Reformoptionen der Alterssicherung – ein Thema, das alle Generationen betrifft.

Die Dringlichkeit einer umfassenden Rentenreform

Mit einem Einführungsvortrag von Prof. Dr. Martin Werding, Ökonom und Mitglied des Sachverständigenrats, begann die Tagung. Er griff die aktuelle politische Situation und das umstrittene Rentenpaket II auf. Nach Jahrzehnten des Reformstaus sei ein Neustart in der Rentenpolitik dringend notwendig. Werding betonte, dass bestehende Strukturen wie die gesetzliche Rentenversicherung (gRV), Beamtenversorgung und private Vorsorgesysteme nicht neu erfunden, sondern weiterentwickelt werden müssten.

Ein zentrales Thema seines Vortrags war der demografische Wandel und seine Auswirkungen auf die Rentenfinanzen. Trotz immer schwieriger zu treffender demografischer Vorausberechnungen sei klar, dass die Gesellschaft altere, was das Umlageverfahren der gRV vor erhebliche Belastungen stelle. Ohne umfassende Anpassungen drohe ein starker Anstieg der Beitragssätze und eine Erosion des Rentenniveaus – eine Entwicklung, die besonders die jüngeren Generationen im Laufe ihres Lebens belasten würde.

Werding skizzierte verschiedene Reformoptionen, darunter den Ausbau kapitalgedeckter Zusatzversicherungen, sowie eine schrittweise Anhebung des Rentenalters entsprechend der steigenden Lebenserwartung nach der sogenannten „2:1-Regel“. Nach der 2:1-Regel wird ein Anstieg der ferneren Lebenserwartung zu zwei Dritteln auf eine Erhöhung des Renteneintrittsalters umgelegt; zu einem Drittel führt sie zu mehr Ruhestandsjahren. Diese Ansätze könnten langfristig die Stabilität des Rentensystems sichern, kurzfristig seien jedoch Maßnahmen wie z.B. die „progressive Rentenbemessung“, ein stärkerer Nachhaltigkeitsfaktor oder Inflations- statt Lohnanpassung nötig, um den Renteneintritt der Babyboomer-Generation finanziell zu bewältigen.

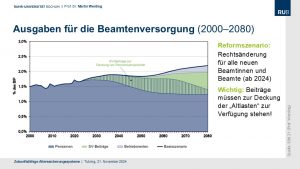

Auch die Beamtenversorgung nahm Werding kritisch in den Blick. Sie sei finanziell ebenfalls nicht tragfähig und benötige genauso eine umfassende Reform wie die Rentenversicherung. Nach geltendem Recht werden die Ausgaben für die Beamtenversorgung vor allem in den Ländern und Gemeinden immens steigen. Als Reformoption stellte Professor Werding den Ansatz des Sachverständigenrates vor. In seinem Jahresgutachten 2023/2024 hatte dieser sich für eine sukzessive Beendigung des heutigen Systems der Beamtenversorgung ausgesprochen. Die Beiträge der neu Verbeamteten wären dann die gleichen wie für Beitragszahlende in der Rentenversicherung (derzeit 18,6%), würden allerdings in eine separate Beitragskasse fließen, um zur Finanzierung der Pensionen heutiger Bestandsbeamter beizutragen, anstatt in die Rentenkasse zu fließen. Da sie nicht in der restlichen gesetzlichen Rentenversicherung verausgabt werden dürften, bliebe die gRV von dieser Reform formal unberührt. Trotzdem würde eine transparentere Form der Versorgung von Beamtinnen und Beamten erreicht und dadurch könnten künftig demografiebedingte Maßnahmen inhaltsgleich auf das (dann) analoge System der Beamtenschaft übertragen werden.

Vortragsfolie von Martin Werding. Datenbasis: Social Insurance Model. Vgl auch Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: Jahresgutachten 2023/24, Folie 121.

Zudem sei eine Einschränkung der Verbeamtung auf hoheitliche Aufgaben nötig. Abschließend appellierte Werding dafür, die Reformdiskussion nicht länger aufzuschieben. Die Anpassung des Rentensystems sei schmerzhaft, aber machbar. Es ließe sich – so Werding – ein „Ausweg aus der Einbahnstraße“ der steigenden Beitragssätze und sinkendem Rentenniveau finden.

Generationengerechtigkeit im Fokus

Beim zweiten Vortrag der Tagung stellte apl. Prof. Dr. Dr. Jörg Tremmel (Universität Tübingen, Geschäftsführer der SRzG) die „Herausforderungen für die kollektiven Altersvorsorgesysteme in Deutschland“ vor. Den Fokus legte er dabei auf die Notwendigkeit generationengerechter Reformen. Er begann mit einer präzisen Begriffsdefinition, indem er darlegte, dass „Generationengerechtigkeit“ im Gegensatz zu „Nachhaltigkeit“ klar die Subjekte benennt – die Generationen. Daran anschließend wurde der Begriff „Generation“ selbst und im Kontext der (Renten-)Politik erläutert. Tremmel machte klar, dass eine wissenschaftliche Gesamtbewertung von Generationenschicksalen unmöglich sei, da sie von vielfältigen Einflüssen abhängen. Innerhalb konkreter Politikfelder, z.B. der Rentenpolitik, sei es hingegen sehr wohl möglich, bestimmte Maßnahmen als generationengerecht oder -ungerecht zu klassifizieren. Bei letzteren stünden die stark variierenden Beitrags-Leistungs-Verhältnisse („Renditen“) von verschiedenen Kohorten im Gesamtlebensverlauf im Fokus. Tremmel plädierte für eine faire Lastenteilung zwischen Jung und Alt durch den Nachhaltigkeitsfaktor, der sowohl Beitragserhöhungen als auch Rentenkürzungen moderat verteilte. Weitere Maßnahmen seien nötig: z.B. die Koppelung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung, die Abschaffung der „Rente mit 63“ und die Ergänzung durch Kapitaldeckung.

Tremmel zufolge sei die cleverste Reform jedoch die Einführung einer allgemeinen Erwerbstätigenversicherung (EWTV), weil man damit „zwei Fliegen mit einer Klappe“ schlagen könne. Die EWTV bedeute einen geringeren Anstieg der Beitragssätze und somit auch weniger Generationen-Ungerechtigkeit. Gleichzeitig würde sie mehr Solidarität und soziale Gerechtigkeit schaffen. Der erste Schritt in Deutschland sei auch der Einbezug der Abgeordneten in die gRV – sowohl im Bundestag als auch in den Landtagen. Das würde Vertrauen schaffen und die Akzeptanz von renten- und pensionspolitischen Reformen erhöhen. Er untermauerte diese Argumentation anhand des Beispiels Österreich, wo Schritt für Schritt die Berufseinsteiger aller gesellschaftlichen Gruppen in die allgemeine Sozialversicherung einbezogen werden, wobei die Abgeordneten 1997 vorangegangen seien. Letztlich sei es unerlässlich, mutige Schritte zu gehen, um die Alterssicherungssysteme zukunftsfähig und generationengerecht zu gestalten.

Komplexität der Alterssicherungssysteme

In seinem Vortrag „Parallelsysteme: Rentenversicherung, Abgeordnetenversorgung, Beamtenversorgungssystem, Selbstständige“ beleuchtete Prof. Dr. Felix Welti (Universität Kassel) am zweiten Tagungstag die Alterssicherungssysteme in Deutschland aus juristischer Sicht. Ziel seines Vortrags war es, die komplexen Strukturen dieser Systeme verständlich zu machen und mögliche Reformansätze aufzuzeigen. Alterssicherung, so erklärte er, umfasse die Absicherung des Einkommens im Ruhestand, also nach der Erwerbsphase, und gehe über die rein finanzielle Sicherung hinaus. Es gehe auch darum, soziale Risiken wie Krankheit oder Pflegebedürftigkeit im Alter abzufedern. Dabei hob er hervor, dass alle Systeme auf der wirtschaftlichen Grundlage der aktuellen Wertschöpfung beruhen und langfristige politische Planung sowie gesellschaftliches Vertrauen erfordern.

Zunächst stellte Welti die verschiedenen Säulen der Alterssicherung in Deutschland vor. Neben der privaten Vorsorge, zu der familiäre Unterhaltspflichten, die Weitergabe von Vermögen oder private Ersparnisse wie Immobilienbesitz zählen, gebe es die betriebliche Altersvorsorge und die gesetzliche Rentenversicherung. Letztere bilde das Rückgrat der Alterssicherung und umfasse die große Mehrheit der Erwerbstätigen. Sondersysteme existierten derzeit für Beamte und Abgeordnete, deren Altersbezüge direkt aus Steuermitteln finanziert würden, sowie für freie Berufe wie Ärzte oder Architekten, die häufig über Versorgungswerke abgesichert seien. Welti stellte jeweils genaue Zahlen der Empfänger:innen und die Gesetzgebungskompetenzen vor. Zum Beispiel gebe es 3708 Personen mit Anwartschaft und 3312 Versorgungsempfänger:innen der „Abgeordnetenpension“.

Welti ging zudem auf die (verfassungs-)rechtlichen und politischen Herausforderungen der Alterssicherung ein. Er betonte, dass es nicht nur um ökonomische Aspekte, sondern auch um Grundrechte wie den Eigentumsschutz und das Vertrauen der Versicherten gehe. Der Gesetzgeber stehe vor der schwierigen Aufgabe, gerechte Lösungen bei einer Vielzahl bestehender Parallel-Systeme zu finden.

Abschließend stellte Welti mögliche Reformansätze vor. Eine Erwerbstätigenversicherung, die alle Erwerbstätigen einheitlich absichere, könnte bestehende Lücken schließen, sei jedoch rechtlich und politisch komplex umzusetzen. Eine bedingungslose Grundrente sei ebenfalls eine radikale, aber mit erheblichen finanziellen und gesellschaftlichen Herausforderungen verbundene Option. Welte sprach sich für einen pragmatischen Ansatz einer Annäherung der Systeme aus, um vergleichbare Sicherungsniveaus zu erreichen und Ungleichheiten zu verringern. Insgesamt verdeutlichte Welti anschaulich, dass Reformen stets im Spannungsfeld von sozialer Gerechtigkeit, finanzpolitischen Zwängen und verfassungsrechtlichen Vorgaben stehen.

Kapitaldeckung als Zukunftsmodell?

Sven Schumann, Direktor der Gruppe Deutsche Börse und Vorstand des Bündnisses für Ökonomische Bildung, widmete sich in seinem Vortrag „Unterschiedliche Modelle der kapitalgedeckten Altersvorsorge und Generationenkapital“ der Frage, wie kapitalmarktgedeckte Altersvorsorge in Deutschland aussehen könnte. Dabei beleuchtete er drei zentrale Themen: die politischen Rahmenbedingungen, Vermögensbildung am Kapitalmarkt und die Rolle kapitalgedeckter Ansätze in der Altersvorsorge.

Zuerst zeigte Schumann die Schwächen des aktuellen Umlagesystems auf, das durch den demografischen Wandel und den steigenden Altenquotienten immer stärker unter Druck gerate. Steuerzuschüsse zur gesetzlichen Rentenversicherung belasteten den Bundeshaushalt immer mehr (2024: 108,4Mrd), ohne die grundlegenden strukturellen Probleme zu lösen. Gleichzeitig seien die Stellschrauben der gRV umstritten. Höhere Beitragssätze belasteten den Arbeitsmarkt, die Anhebung des Renteneintrittsalters bedeute weniger Freizeit im Alter und ein verändertes Rentenniveau könne zu mehr Altersarmut führen. Bei einer Altersstruktur der Wahlberechtigten, bei der über die Hälfte älter als 50 Jahre alt sind, seien mögliche Reformen politisch unattraktiv. Schumann konstatierte, dass die Reformpläne der privaten Vorsorge durch ein Altersvorsorgedepot durch das „Ampel-Aus“ gescheitert sind. Dabei demonstriere das Beispiel der schwedischen Aktienrente – bei der 2,5 Prozent der Rentenbeiträge in staatliche oder private Fonds fließen – wie eine Kapitalmarktanbindung gestaltet werden kann.

Ein zentraler Punkt von Schumanns Vortrags war die geringe Beteiligung der deutschen Bevölkerung am Kapitalmarkt. Dabei kritisierte er auch hartnäckige negative Glaubenssätze gegenüber dem Kapitalmarkt, wie z.B. „Aktien sind riskant“. Schumann betonte die langfristigen Ertragschancen, die eine breitgestreute, regelmäßige und kostengünstige Anlage in Aktien bieten. Anhand verschiedener Renditedreiecke verdeutlichte er, dass Risiken durch längere Anlagezeiträume minimiert werden.

Vortragsfolie von Sven Schumann. Datenbasis: Deutsches Aktieninstitut e.V.

Er erläuterte, wie jede und jeder mit der „72er-Regel“ die Verdopplungszeit von Investitionen einfach berechnen kann.

Im dritten Teil seines Vortrags ging es um die Rolle des Kapitalmarkts bei der Altersvorsorge. Im internationalen Vergleich sind Aktien in der Altersvorsorge in Deutschland unterrepräsentiert (17%). Schumann stellte dar, wie die Rente durch langfristige Anlage am Kapitalmarkt stabilisiert werden könnte. Er diskutierte den Ansatz des Generationenkapitals und verschiedene Modelle anderer Länder, wie Schweden (Aktienrente), Norwegen (Staatsfonds), Australien (obligatorische betriebliche Vorsorge ) und Großbritannien (Opt-Out-Lösung). Schumanns Vortrag bot nicht nur konkrete Handlungsempfehlungen – etwa eine zügige Einführung eines kapitalgedeckten Ansparverfahrens und den Verzicht auf teure Kapitalgarantien –, sondern war auch Anlass für eine lebhafte Debatte. Während die wirtschaftlichen Vorteile der Kapitalanlage unbestritten schienen, blieb die soziale Gerechtigkeit solcher Reformen ein kontroverser Punkt.

Innovatives Format: Walkshop

Der zweite Tag der Tagung brachte mit zwei „Walkshops“ ein innovatives Format in die Diskussion ein. Die Podcast-Spaziergänge boten eine willkommene Abwechslung und ermöglichten einen intensiven Austausch abseits des klassischen Vortragsformats.

Zahlen, Daten, Fakten

Dr. Dina Frommert, Leiterin der Abteilung Forschung und Entwicklung bei der Deutschen Rentenversicherung Bund, stellte im Rahmen ihres Impulsvortrags zentrale Erkenntnisse und Daten zum Thema Lebensarbeitszeit vor. Zunächst präsentierte sie aktuelle Zahlen zur Lebenserwartung: Während die fernere Lebenserwartung für 65-Jährige seit 1950 deutlich angestiegen sei, flache der Anstieg seit ca. 2007-2010 ab. Gleichzeitig wachse die Rentenbezugsdauer. Sie habe sich in den letzten Jahrzehnten auf etwa 20 Jahre verdoppelt. Dies stelle das Rentensystem vor Herausforderungen, besonders vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und steigenden Altenquotienten. Damit dränge sich die Frage nach der Anhebung der Regelaltersgrenze auf. Frommert erläuterte, dass diese sogar langsamer steigen würde als aktuell, sollte der Forderung nachgekommen werden, sie an die Lebenserwartung zu koppeln. Sonderregelungen wie die „Rente ab 63“ stellten aus ihrer Sicht ein Problem dar: Viele frühzeitig in den Ruhestand Gehende seien lange erwerbstätig und hätten (über-)durchschnittlich verdient. Durch den verlängerten Rentenbezug ohne Abschläge werde das Versicherungskollektiv finanziell belastet.

Frommert zeigte anhand umfangreicher Daten, wie Erwerbsbiografien und der Versicherungsstatus vor dem Rentenzugang die Alterssicherung beeinflussen. Besonders Frauen, die lange Sorgearbeit leisten oder in Teilzeit arbeiten, seien oft von geringeren Rentenansprüchen betroffen. Eine positive Entwicklung zeige sich bei der Erwerbstätigenquote älterer Menschen. Diese steige stetig und liege in Deutschland mittlerweile mit über 73 % deutlich über dem OECD-Durchschnitt. Mit Blick auf die Schätzungen des Beitragssatzes und Rentenniveaus bis 2040 zeigt sich die Notwendigkeit der Anpassung des Systems an die demografische Herausforderung. Hoffnung mache laut Frommert, dass wir es schon heute bei einem Beitragssatz von 18,6% schaffen, wesentlich mehr Rentner:innen zu finanzieren als früher. Die hohen Ausgaben des Bundeshaushalts entstünden, so Frommert, hauptsächlich durch nicht beitragsgedeckte Leistungen. Diese zu finanzieren sei Sache der Allgemeinheit, statt nur der Rentenversicherten. Wenn der Bundeszuschuss, den der Bund an die gRV überweise, genau diese beitragsungedeckten Leistungen abdecken solle, dann sei er allerdings heute eher zu niedrig als zu hoch.

Die Botschaft des Vortrags war klar: Die gesetzliche Rentenversicherung sei kein marodes Konstrukt, sondern könne gezielt angepasst werden, um den demografischen Herausforderungen gerecht zu werden – für eine nachhaltigere und gerechtere Altersvorsorge.

Fazit: Ein gemeinsamer Blick in die Zukunft

Die Tagung verdeutlichte eindrucksvoll, wie komplex, aber auch wie prinzipiell lösbar die Herausforderungen der Altersvorsorge in Deutschland sind. Die Vielfalt der vorgestellten Ansätze und die konstruktiven Diskussionen gaben Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Die Teilnehmer:innen verließen die Tagung mit dem Gefühl, dass Reformen möglich sind – wenn mutige Entscheidungen getroffen und das Prinzip von Generationengerechtigkeit, sozialer Gerechtigkeit und Transparenz konsequent umgesetzt werden.

Für die SRzG als Mit-Veranstalterin der Tagung war der Input von so hochkarätigen Fachleuten eine gute Gelegenheit, mit der Aktualisierung ihres Positionspapiers „Rente und Pensionen“ von 2020 zu beginnen. Die novellierte Position soll Anfang 2025 veröffentlicht werden.

SRzG’ler in der Bibliothek der Akademie