Am 17. Juli 2025 verkündete die britische Regierung ihre Pläne, das nationale Wahlalter für künftige Parlaments- und Kommunalwahlen von 18 auf 16 Jahre zu senken. Die Pläne würden die Wählerinnen und Wähler in England und Nordirland mit denen in Schottland und Wales gleichstellen, wo das Wahlalter bereits 2015 bzw. 2020 abgesenkt wurde. Das Vereinigte Königreich folgt damit dem Beispiel Österreichs und Maltas, die bisher als einzige Länder in Europa das Wahlalter für nationale Wahlen auf 16 Jahre abgesenkt haben.

Dies lässt sich durchaus als bahnbrechenden Erfolg für die Generationengerechtigkeit bezeichnen. Durch die Reformen werden bei den nächsten Wahlen etwa 1,5 Millionen neue Wähler und Wählerinnen hinzukommen, zudem führt das Gesetz höhere Strafen für diejenigen ein, die gegen die Regeln der Parteienfinanzierung verstoßen oder Wahlkampagnen missbrauchen.

Angela Rayner, stellvertretende Premierministerin, führte den Vertrauensverlust der Öffentlichkeit in die demokratischen Institutionen als einen wesentlichen Grund für die Reform an. Zudem verwies sie auf politische Rechte und Pflichten, die 16- und 17-Jährige bereits wahrnehmen, und argumentierte, dass das Wahlrecht konsequenterweise an diese Umstände angepasst werden sollte.

Der BBC gegenüber erklärte sie: „Ich wurde mit 16 Mutter. Ich finde, man kann arbeiten gehen, man kann Steuern zahlen – und ich denke, dass Leute mit 16 eine Stimme haben sollten. Ich denke, wir sollten junge Menschen in den demokratischen Prozess einbeziehen und dass sie dazu in der Lage sein sollten.“ Sie widersprach auch einem gängigen Argument gegen die Senkung des Wahlalters – nämlich der Annahme, dass junge Menschen politisch und kognitiv noch nicht reif genug seien –, indem sie erklärte, dass einige der Fragen, die ihr von Schülerinnen und Schülern gestellt würden, „schwieriger“ und pointierter seien als die Fragen von ausgebildeten erwachsenen Journalisten.

Allerdings ist dieser Schritt nicht unumstritten. Während die Liberaldemokraten die Pläne als „selbstverständlich“ befürworten, sieht die Konservative Partei eine vermeintliche Doppelmoral darin, dass 16-Jährige zwar wählen, aber nicht „heiraten, in den Krieg ziehen oder sich selbst nicht mal zur Wahl stellen“ dürfen. Auch Reform UK lehnt eine Senkung des Wahlalters ab. Weitere Kritiker:innen äußern online ihre Besorgnis darüber, dass junge Menschen bei der Stimmabgabe übermäßig von Familienmitgliedern oder Fehlinformationen im Internet manipuliert werden könnten.

Warum stärkt ein Wahlrecht ab 16 die Generationengerechtigkeit und welche verbreiteten Missverständnisse bestehen dazu? Zunächst werfen wir einen Blick auf einige dieser Irrtümer (ausführlichere Informationen sind zum Wahlrecht auf unserer Website zu finden)

Aber junge Menschen gelten als zu unreif, zu wenig politisch interessiert – würden sie sich überhaupt die Mühe machen, zu wählen?

Erwachsene müssen kein bestimmtes Maß an Reife oder politischem Wissen erreichen oder nachweisen, bevor sie wählen dürfen. In jedem Fall sind viele junge Menschen (nicht alle, aber das gilt ebenso für Erwachsene) in der Lage, selbstständig zu denken und eine fundierte soziale, moralische oder politische Entscheidung schon vor ihrem 16. Lebensjahr zu treffen. Tatsächlich zeigt das weitverbreitete Engagement junger Menschen in Protestbewegungen wie Fridays for Future ein ausgeprägtes politisches Interesse schon in jungen Jahren. Ein Wahlrecht für Jugendliche würde dieses Engagement aufgreifen, ihnen das Gefühl geben, ernst genommen zu werden, und die Grundlage für ein dauerhaftes demokratisches Verantwortungsbewusstsein schaffen.

Abb. 1 – Kinder in Deutschland bei einer ‚Fridays for Future‘ Klima-Demonstration. Quelle: Jörg Farys / Fridays for Future

Die Vorstellung, dass junge Menschen politisch desinteressiert seien, beruht auf einem negativen Stereotyp, welches sie als passive und apathische Bürgerinnen und Bürger abstempelt. Statistiken zeigen, dass die Wahlbeteiligung von Erstwähler:innen – ob mit 16, 18 oder 20 Jahren – zwar tendenziell unter dem Durchschnitt liegt, jedoch die Beteiligung manch anderer Altersgruppen übertrifft.

Aber ihre Eltern würden ihnen doch einfach sagen, was sie wählen sollen?

Jugendliche beginnen etwa im Alter von zwölf bis dreizehn Jahren, sich zunehmend von ihrem sozialen Umfeld – insbesondere von Freundinnen, Freunden und Bekannten – beeinflussen zu lassen. Es gibt keinerlei empirische Belege dafür, dass Eltern einen unverhältnismäßigen Einfluss auf die Wahlentscheidungen junger Wählerinnen und Wähler ausüben. Letztlich gilt: Unabhängig vom Alter werden wir alle in gewissem Maße von den Menschen um uns herum beeinflusst.

Aber wen würden sie denn wählen?

Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass junge Menschen häufiger als ältere für extreme oder Spaßparteien stimmen.

Und was ist mit anderen Altersgrenzen, zum Beispiel dem Strafmündigkeitsalter? Wie kann jemand wählen, der noch nicht einmal vollständig strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann?“

Solche Altersgrenzen sind nicht mit der Altersgrenze für das Wahlrecht vergleichbar, denn sie bedeuten keinen Entzug eines grundlegenden Menschenrechts – des Rechts zu wählen.

Doch wie verhält es sich mit Extremismus und Fehlinformationen in sozialen Medien und im Internet?

Die wachsende Verbreitung und der Einfluss sozialer Medien, die eine ungeprüfte Weitergabe politischer Ansichten und Informationen ermöglichen, haben zweifellos eine besorgniserregende Plattform für Fehlinformationen und mitunter auch für Extremismus geschaffen. So wurden beispielsweise im Jahr 2024 im Vereinigten Königreich Fehlinformationen in sozialen Medien genutzt, um gewaltsame Ausschreitungen gegen Migrantinnen und Migranten sowie People of Colour anzustacheln, nachdem drei junge Mädchen bei einem Tanzkurs in Southport tödlich angegriffen worden waren. Vor diesem Hintergrund äußern einige Stimmen die Befürchtung, dass eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre extremistischen Parteien zusätzlichen Auftrieb verleihen könnte.

Die SRzG als Organisation ist besorgt über das wachsende Misstrauen gegenüber genauer und unparteiischer Berichterstattung sowie über die Verbreitung von Fehlinformationen im digitalen Raum. Dieser Trend geht oft einher mit einem beunruhigenden Vertrauensverlust in öffentliche Institutionen und bewährte demokratische Strukturen. Die SRzG macht jedoch deutlich, dass der Missbrauch sozialer Medien, die Verbreitung von Fehlinformationen und gezieltes politisches Marketing kein ausschließliches Problem junger Menschen oder unter 18-Jähriger sind. Vielmehr handelt es sich um eine globale Herausforderung, die es gemeinsam zu bewältigen gilt, um eine informierte Wahlentscheidung und die demokratischen Grundwerte für alle Altersgruppen zu sichern. Während die SRzG die Pläne des Vereinigten Königreichs zur Senkung des Wahlalters ausdrücklich begrüßt, fordert sie zugleich klarere Maßnahmen zur Eindämmung von Fehlinformationen, einschließlich einer umfassenderen politischen und gesellschaftlichen Aufklärung in den Schulen.

Es lässt sich das Zwischenfazit ziehen, dass viele Argumente gegen eine Absenkung des Wahlalters auf Fehleinschätzungen basieren. Auch die Vorstellung, Wahlfähigkeit sei untrennbar an das Erreichen des Erwachsenenalters gebunden, ist historisch verzerrt und nicht haltbar. Bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg lag das Wahlalter in den meisten Ländern bei 21 Jahren. Die heute gängige Altersgrenze von 18 Jahren ist, ebenso wie die frühere, willkürlich gesetzt und korrespondiert weder zwangsläufig mit individueller Verantwortungsfähigkeit noch mit tatsächlicher politischer Urteilsfähigkeit.

Warum ist die Absenkung des nationalen Wahlalters auf 16 Jahre im Vereinigten Königreich ein Erfolg für die Generationengerechtigkeit?

(Die folgenden Argumente werden ausführlicher im Positionspapier der SRzG Wahlrecht für Jugendliche und ältere Kinder dargelegt.)

Das allgemeine Wahlrecht ist ein grundlegendes Menschenrecht

Wie in Artikel 21 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (1948) festgehalten, haben alle Menschen das grundlegende Recht, sich an politischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen – sei es durch direkte Wahlen oder durch die Wahl von Vertreterinnen und Vertretern. Darüber hinaus erkennt die UN-Kinderrechtskonvention (1990) das Recht von Kindern an, ihre Meinung zu allen sie betreffenden Angelegenheiten frei zu äußern, insbesondere dann, wenn staatliche Entscheidungen ihr Leben maßgeblich beeinflussen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund, junge Menschen von Wahlen auszuschließen. Die Annahme, dass das Wahlrecht ausschließlich Erwachsenen vorbehalten sein sollte, gehört grundsätzlich hinterfragt. Politische Entscheidungen in Bereichen wie Bildung, Umwelt, Soziales usw. betreffen junge Menschen unmittelbar und sie sollten die Möglichkeit haben, darüber mitzubestimmen.

Ein demografischer Wandel erfordert politischen Wandel

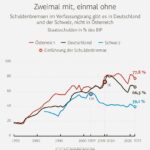

Europa erreichte im Jahr 1998 einen historischen Wendepunkt: Die Bevölkerung wuchs auf 728 Millionen Menschen an und hörte dann, erstmals seit Jahrhunderten, auf zu wachsen. Der demografische Wandel, insbesondere die Alterung der Bevölkerung in Europa, den Vereinigten Staaten, vielen asiatischen Ländern und anderen Regionen, führt dazu, dass ältere Generationen einen zunehmend dominanten Anteil der Wählerschaft stellen.

Junge Menschen haben jedoch eigene Bedürfnisse und Perspektiven, die von einer älteren Wählerschaft nicht zwangsläufig vertreten werden. Ihre politische Teilhabe würde politische Entscheidungen bereichern und zu mehr Ausgewogenheit führen. So zeigen Studien, dass ältere Wählerinnen und Wähler, insbesondere solche ohne eigene Kinder, weniger bereit sind, Maßnahmen wie die Erhöhung des Kindergeldes oder den Ausbau öffentlicher Kinderbetreuung zu unterstützen.

Ein Bericht der Intergenerational Foundation vom Anfang dieses Jahres zeigt zudem, dass die staatlichen Ausgaben im Vereinigten Königreich für ältere Generationen deutlich stärker gestiegen sind als die Ausgaben für Kinder. Laut dem Bericht ist die Kluft zwischen den staatlichen Ausgaben pro Rentner:in und pro Kind im Zeitraum von 2004/05 bis 2023/24 um 170 Prozent gewachsen. Leistungen und Investitionen für junge Generationen wurden reduziert, um die Ausgaben für das Gesundheitssystem (NHS), den kostenfreien Nahverkehr und Rentenleistungen aufrechtzuerhalten oder sogar zu erhöhen – trotz schwachen Wirtschaftswachstums und angespannter öffentlicher Haushalte.

Ein Mangel an finanzieller Unterstützung für Kinder und Jugendliche kann im Laufe der Zeit bestehende Probleme verschärfen und strukturelle Benachteiligung zementieren. Die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre oder alternativ die Einführung eines altersunabhängigen, freiwilligen Wahlrechts durch Registrierung (wie weiter unten erläutert) würde jungen Menschen Gehör verschaffen und Perspektiven einbringen, die bislang häufig übergangen werden.

Es ist festzuhalten, dass die politische Entmündigung junger Menschen auch in einigen der jüngsten Bevölkerungen weltweit ein erhebliches Problem darstellt. Tatsächlich ist die Situation in diesen Ländern oft noch drastischer. So waren laut dem Population Reference Bureau im Jahr 2020 über 41 Prozent der Bevölkerung des afrikanischen Kontinents unter 15 Jahre alt, während mehr als die Hälfte der Menschen dort nicht wahlberechtigt war. Diese Verhältnisse lassen sich treffend als Gerontokratie bezeichnen.

Die Senkung des Wahlalters stärkt das Vertrauen in die Demokratie und fördert das Bewusstsein für staatsbürgerliche Verantwortung

Auch wenn die empirischen Ergebnisse nicht einheitlich sind, so zeigen Studien aus zahlreichen Ländern wie Österreich, Kuba, Nicaragua und Brasilien oft, dass eine Senkung des Wahlalters mit einem gesteigerten Vertrauen in staatliche Institutionen, wachsendem politischen Interesse und einer höheren Zufriedenheit mit demokratischen Prozessen einhergeht.

Darüber hinaus legt die frühzeitige politische Teilhabe den Grundstein für lebenslange staatsbürgerliche Gewohnheiten. Junge Wählerinnen und Wähler entwickeln ein tief verwurzeltes Gefühl der Pflicht gegenüber der Gesellschaft sowie die Überzeugung, dass ihre Stimme zählt. Dies führt zu einer nachhaltigen Bindung an demokratische Mitwirkung.

Aktuelle Daten bestätigen diese These: Bei den Bundestagswahlen in Deutschland zwischen 2017 und 2021 lag die Wahlbeteiligung der 18- bis 29-Jährigen in jenen Bundesländern, in denen das Wahlrecht bereits ab 16 Jahren gilt, signifikant höher als in Bundesländern mit Wahlrecht ab 18 Jahren.

Welche Forderungen stellt die SRzG für Deutschland und darüber hinaus?

Die SRzG begrüßt die geplante Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre im Vereinigten Königreich, da sie einen wichtigen Präzedenzfall für weitere Staaten schafft. Die SRzG hält es für wünschenswert, wenn Deutschland, ebenso wie andere vergleichbare Demokratien weltweit, diesem Beispiel folgen. Dies würde auch eine Angleichung an jene Bundesländer und Kommunen bedeuten, in denen das Wahlrecht bereits ab 16 Jahren gilt. Unser Vorschlag geht jedoch über die Stimmabgabe ab 16 hinaus und plädiert für ein System des „Wählens durch Registrierung“. Dieses Modell erlaubt es jungen Menschen und Kindern, sich (ohne ihre Eltern) selbständig in ein Wählerverzeichnis einzutragen, sobald sie dazu bereit sind. Eine generelle Altersgrenze, ab der grundsätzlich alle wahlberechtigt sind, sollte bestehen bleiben, jedoch sollen auch Jüngere wählen dürfen, wenn sie dies ausdrücklich wünschen. Begleitet werden soll dieses System von einer vertieften politischen Bildung, die eine fundierte Wahlentscheidung in allen Altersgruppen unterstützt, einer stärkeren Förderung junger Kandidatinnen und Kandidaten durch die Parteien sowie strengeren Gesetzen zum Schutz vor Wählerausbeutung, Belästigung und Diskriminierung.

Darüber hinaus ruft die SRzG die Medien dazu auf, das negative öffentliche Bild junger Menschen und ihres politischen Engagements zu korrigieren und gängige Vorurteile kritisch zu hinterfragen.

Ausführliche Informationen zu diesem Vorschlag finden Sie in unserem Positionspapier.

Quellen

BBC News (17.07.2025): 16 and 17-year-olds to be able to vote in next general election, government plans https://www.bbc.com/news/live/c93kkg37n3kt. Abgerufen am 27. August 2025.

Bidadanure, Juliana (2021): Justice Across Ages: Treating Young and Old as Equals. Oxford: Oxford University Press.

GOV UK Press Release (17.07.2025): 16-year-olds to be given right to vote through election reforms. https://www.gov.uk/government/news/16-year-olds-to-be-given-right-to-vote-through-seismic-government-election-reforms. Abgerufen am 27. August 2025.

Eichhorn, Jan / Huebner, Christine (2022): Evidence from Germany: Does reducing the voting age to 16 lead to higher turnout at elections? https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2022/10/20/evidence-from-germany-does-reducing-the-voting-age-to-16-lead-to-higher-turnout-at-elections/. Abgerufen am 27. August 2025.

Manchester Evening News (14.08.2024): Mapped: The rioters jailed for bringing violence to Britain’s streets over days of chaos. https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/mapped-rioters-jailed-bringing-violence-29737743. Abgerufen am 27. August 2025.

Nakkan, Connor (2025): A Growing Divide: Two Decades of Intergenerational Unfairness. A research paper by the Intergenerational Foundation. https://www.if.org.uk/wp-content/uploads/2025/05/A-growing-divide-two-decades-of-intergenerational-unfairness-interactive.pdf. Abgerufen am 27. August 2025.

Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen (2017). Wahlrecht für Jugendliche und ältere Kinder. Ein Positionspapier der SRzG. https://generationengerechtigkeit.info/wp-content/uploads/2025/04/PP-Wahlrecht_2018.pdf. Abgerufen am 27. August 2025.

Vanhuysse, Pieter / Tremmel, Jörg (2019): Measuring intergenerational justice for public policy. In: Lever, Annabelle / Poama, Andrei (eds.): The Routledge Handbook of Ethics and Public Policy. London: Routledge, 472-486.