von Jason Adolph (SRzG-Praktikant).

Durch mein Praktikum bei der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen hatte ich die Möglichkeit, als Digital-Only-Teilnehmer an der 30. Weltklimakonferenz (auch COP30) in Belém teilzunehmen. Diese fand in einem Moment weltweiter Verunsicherung statt. Der erneute Austritt der USA aus dem Pariser Abkommen, die schleppende Erreichung nationaler Klimapläne und zerstörerische Extremwetterereignisse wie der Hurrikan Melissa in Jamaika oder der Taifun Kalmaegi auf den Philippinen machen deutlich: Die Welt verliert wertvolle Zeit. Trotz anfänglicher Hoffnung gelang es der COP30 nicht, die notwendige Dynamik für mehr Klimaschutz zu entfalten. Doch gerade diese Konferenz zeigt, warum ein klarer Fahrplan für den Ausstieg aus fossilen Energien dringender denn je ist.

Warum reichen die bisherigen Zusagen nicht aus?

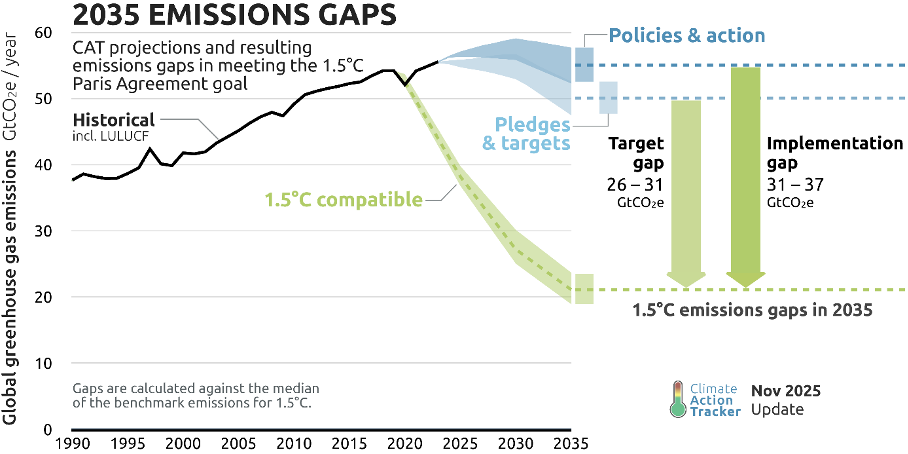

Der bei der COP30 vorgelegte NDC Synthesis Report zeigt deutlich: Die aktuellen Anstrengungen sind zu wenig ambitioniert, um das Ziel des Pariser Übereinkommens zu erreichen, die globale Erderwärmung deutlich unter 2 °C und auf 1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Jedoch zeigt das Pariser Übereinkommen eine klare Wirkung, da die Projektion der Erderwärmung innerhalb von 10 Jahren von 3,6 °C auf 2,6 °C gesenkt werden konnte, wenn alle nationalen Klimapläne erfüllt würden. Gleichzeitig ergab eine Analyse des Climate Action Trackers, dass die globalen Emissionen weiter ansteigen und es weiterhin eine große Emissionslücke zwischen dem Ziel- und dem Ist-Zustand gibt (siehe Abbildung). Kohle- und Ölverbrauch nehmen zu; der Höchststand der Emissionen ist noch nicht erreicht. Noch klarer zeigt eine Analyse des restlichen Kohlenstoffbudgets: Unser Restpensum, um das 1,5-°C-Ziel zu erreichen, ist praktisch aufgebraucht.

Quelle: Climate Action Tracker, 13 November 2025.

Zusammengefasst: Die Welt steuert weiterhin auf eine Erderwärmung von 2,3–2,6 °C zu, die dramatische Auswirkungen auf das Weltklima und die Sicherheit zukünftiger Generationen hätte.

Warum sind fossile Energieträger der Hebel?

Fossile Energieträger verursachen rund drei Viertel der globalen Treibhausgasemissionen, die bei deren Verbrennung entstehen. Fossile Brennstoffe werden zur Stromerzeugung oder zur Heizung verwendet, da sie kostengünstige Energieträger sind. Darüber hinaus schadet die Extraktion fossiler Energieträger der Umwelt, wenn man nur einmal an das Fracking in den USA denkt.

Solange fossile Energieträger billig und politisch geschützt bleiben, sind erneuerbare Energien im Rennen gegen die Zeit strukturell benachteiligt. Deshalb ist der Ausstieg aus fossilen Energien kein Nebenaspekt, sondern der zentrale Hebel für den Klimaschutz. Um weitere verheerende Folgen des Klimawandels für zukünftige Generationen zu vermeiden, braucht es jetzt dringend Bestrebungen, den Anteil an fossilen Energieträgern in allen Bereichen zu begrenzen.

Warum braucht es einen globalen Ausstiegsfahrplan – und was würde er leisten?

Ein Fahrplan zum Ausstieg aus den fossilen Energieträgern trägt wesentlich dazu bei, einen klaren Pfad festzulegen, um globale Klimaziele zu erreichen, da Stück für Stück immer weniger Treibhausgasemissionen durch fossile Energieträger ausgestoßen werden. Dazu würde er privaten und staatlichen Investoren mehr Planungssicherheit geben, dass die grüne Transformation zustande kommt. Ein international koordinierter Fahrplan muss:

- Ein globales Peak-Date für Kohle, Öl und Gas festlegen,

- Ein Ende neuer fossiler Infrastruktur beschließen,

- Die Kapazitäten einzelner Länder berücksichtigen,

- Neue Zertifikate zur Förderung von fossilen Energieträgern verbieten,

- Fossile Subventionen abbauen,

- Finanzflüsse systematisch in erneuerbare Energien umlenken.

Der COP30 zeigte zwar, dass erneuerbare Energien und klimaneutrale Technologien weltweit an Fahrt gewinnen, doch mächtige Lobbyinteressen – beim COP30 waren 1,600 Lobbyisten von fossilen Unternehmen anwesend – bremsen die grüne Transformation. Auch Deutschlands Investitionen in neue Gas- und LNG-Infrastruktur führen dazu, dass es weiterhin von fossilen Rohstoffen abhängig bleibt. Ein klarer Fahrplan würde diese Blockaden schwächen und die globale Transformation beschleunigen.

Was lief beim COP30 gut – trotz Rückschläge?

Auf Weltklimakonferenzen sollte es immer zuerst um das Stoppen oder zumindest um das Bremsen des Klimawandels gehen, nicht um die Finanzierung von Anpassung gegen klimabedingte Schäden. Denn wenn der Klimawandel ungebremst weitergeht, werden die Summen, die man für die Klimaanpassung benötigt, zwangsläufig weiter steigen. Denn man kuriert so nur die Konsequenzen des Klimawandels, statt das Problem an der Wurzel zu packen: den Treibhausgasausstoß.

So forderten mehr als 80 Staaten aus Nord und Süd gemeinsam einen Fahrplan zum Ausstieg aus fossilen Energien, was ein deutliches Zeichen für die Beständigkeit des Multilateralismus ist. Beim COP28 in Dubai hatten sich die Staaten auf einen „Übergang weg von fossilen Brennstoffen in einer gerechten, geordneten und ausgewogenen Weise“ geeinigt. Beim COP30 wollte man diese Entscheidung durch einen Ausstiegsfahrplan umsetzen. Dieser zielte darauf ab, dass die Länder sich auf Basis ihrer Kapazitäten Gedanken darüber machen müssen, wann sie aus den fossilen Energien aussteigen und wie dies gerecht und geordnet geschehen kann. Die Widerstände Chinas und Saudi-Arabiens verhinderten, dass der Punkt in die Abschlusserklärung aufgenommen wurde. Brasilien schlug vor, dass Staaten außerhalb des COP-Prozesses auf freiwilliger Basis einen Ausstiegsplan erarbeiten können, der bei der COP31 diskutiert werden kann.

Im kommenden Jahr findet in Kolumbien eine Konferenz zum Thema Ausstieg aus fossilen Energien statt. Der Prozess ist in Bewegung und lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Gleichzeitig bleibt klar: Ohne die großen Emittenten USA, China, Indien und Saudi-Arabien wird der Ausstieg nicht global wirksam sein.

Was braucht der Fahrplan, damit ein Zug ins Rollen kommt?

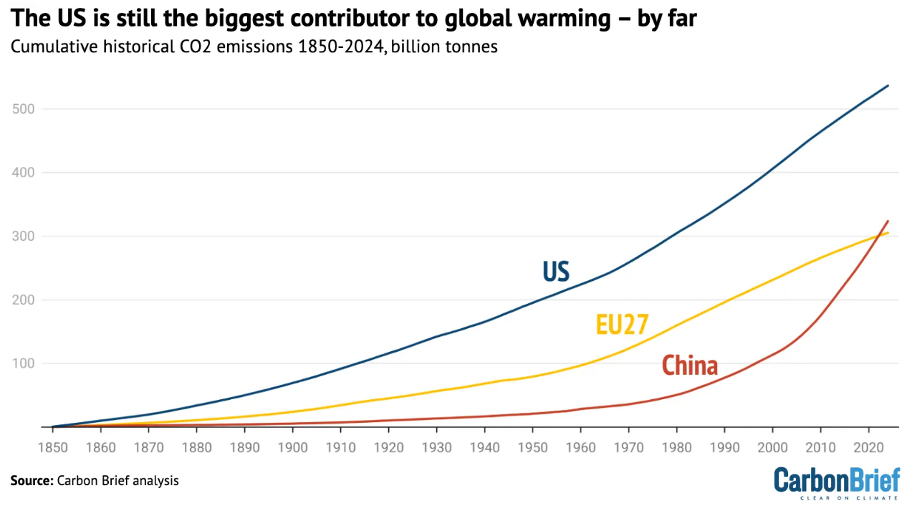

Geld und wahrscheinlich viel Geld. Fossile Energieträger sind kostengünstig und viele Entwicklungsländer können sich die grüne Transformation nicht leisten, ohne einen Staatschuldenberg anzuhäufen. Damit sich mehrere Staaten für einen fossilen Ausstieg verpflichten, braucht es klare Finanzierungszusagen des Globalen Nordens, insbesondere Europas. Dazu muss man auch eine faire Lastenverteilung diskutieren. Denn die kumulativen historischen Emissionen zeigen, dass die USA und sogar China mehr Treibhausgase ausgestoßen haben als die EU, und der Trend ist nicht abschwächend, sondern steigend. Deshalb kommt man auch nicht darum, diese Länder wegen ihres historischen Beitrags zum Klimawandel zur Kasse zu bitten.

Quelle: Carbon Brief, 19 November 2024.

Jedoch braucht man mehr als eine Absichtserklärung, um aus fossilen Energieträgern auszusteigen. Nur wenn sich die Staaten rechtlich dazu verpflichten, lassen sich die größten Schäden des Klimawandels abwenden. Dies scheint visionär, aber ebenso visionär war es in den 1950er-Jahren, die nukleare Aufrüstung zu begrenzen. Große politische Veränderungen beginnen oft mit dem Mut, das Scheinbar-Unmögliche zu verhandeln.

Wie schauen zukünftige Generationen auf diesen COP30?

Belém als Ort wird positiv in Erinnerung bleiben, obwohl die finale Abschlusserklärung enttäuschend war. Ein demokratischer Gastgeber, breite Beteiligung indigener Gruppen und eine starke zivilgesellschaftliche Präsenz sind die Eindrücke, die in Erinnerung bleiben. Dazu führten die Brasilianer die Verhandlungen herausragend, sodass der Eindruck entstand, als ließe sich etwas bewegen. Deshalb kann ich die Forderung der SRzG nur unterstreichen: Es sollte ein festes Sekretariat für die jährlichen Klimakonferenzen in Brasilien geben. Nicht nur führt der Amazonas als wichtiger Kipppunkt der Welt vor Augen, wie der Klimawandel Einfluss auf das Ökosystem nimmt, sondern ist auch ein wichtiges Zeichen dafür, dass wichtige Verhandlungen im Globalen Süden geführt werden. Viele wichtige Institutionen gibt es im Globalen Norden. Deswegen wäre es wichtig, den Globalen Süden mit einzubinden. Wie das Beispiel des COP31 zeigt, könnten dann verschiedene Staaten den Vorsitz über die Verhandlungen übernehmen, wobei Brasilien der Gastgeber bleibt. Dazu könnte es dann verschiedene Vorveranstaltungen in der dazugehörigen Region geben, damit der COP-Prozess die Aufmerksamkeit auf die lokalen Probleme und Auswirkungen des Klimawandels richtet.

COP30 war kein Durchbruch, aber ein Wendepunkt. Der Ausstieg aus fossilen Energieträgern ist politisch denkbar geworden – und wird nun verhandelbar. Dazu zeigte sie, dass grüne und klimafreundliche Alternativen am Wachsen sind. Ob zukünftige Generationen diesen Moment als Beginn des Handels oder als verpasste Chance sehen, hängt davon ab, ob Staaten bei der Konferenz in Kolumbien und beim COP31 den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen.