von Lena Winzer (SRzG-Projektmanagerin).

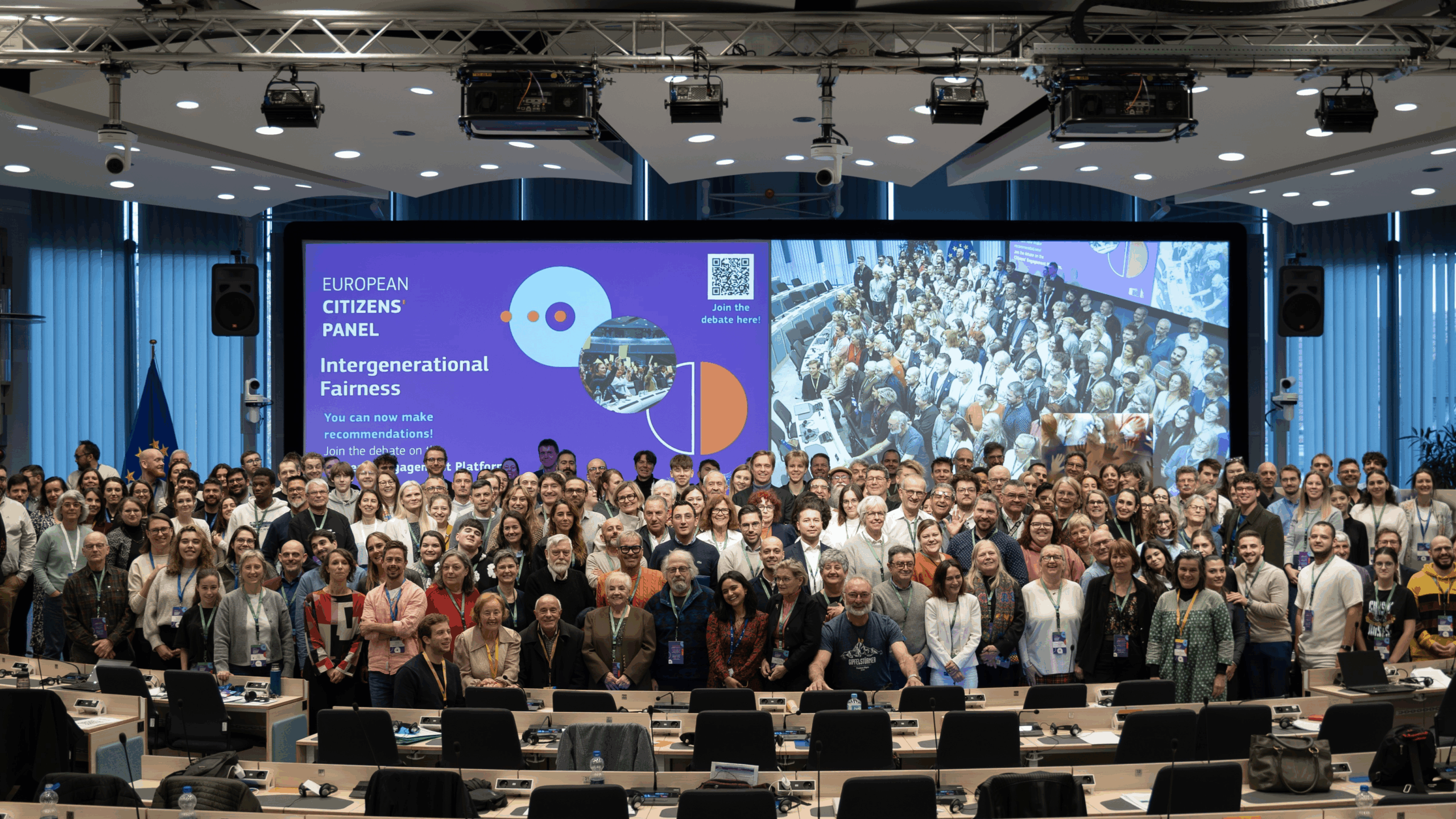

Es gibt Momente in der europäischen Politik, in denen die Zukunft ein Stück greifbarer wird. In denen langfristiges Denken kein Schlagwort bleibt, sondern in den Händen von Denjenigen, die mit seinen Konsequenzen leben müssen, Form annimmt. Der Tag der Generationengerechtigkeit 2025 (also der 16.11 jedes Jahres) war genau so ein Moment. In diesem Jahr fiel er mit der finalen und zugleich entscheidendsten Sitzung des Europäischen Bürgerforums zur Generationengerechtigkeit zusammen, das vom 14. bis 16. November in Brüssel stattfand. Über drei Monate hinweg hatten sich 150 zufällig ausgeloste Bürger:innen aus allen 27 Mitgliedstaaten (ein Drittel davon unter 29 Jahren) über Generationen-, Sprach- und Erfahrungsgrenzen hinweg der scheinbar einfachen Frage gestellt: Was müssen wir heute tun, damit die Europäische Union für alle heutigen und zukünftigen Generationen gerecht wird?

Die SRzG war vor Ort, beobachtete die Abschlussplenarsitzung, sprach mit Bürger:innen, Expert:innen und Vertreter:innen der EU (zur Vorbereitung für eine spannende neue Folge des IFD-Podcasts) und war dabei, als die Bürger:innen ihre 24 Empfehlungen verabschiedeten. Diese könnten die erste EU-Strategie zu Generationengerechtigkeit, die im Frühjahr 2026 erwartet wird, stark prägen. Die Bürger:innen entwickelten ihre Ideen also nicht ins Leere, sondern arbeiteten an einem Dokument, das die Kommission ausdrücklich nutzen will. In diesem Licht ist der Ruf nach ausgewogener Repräsentation nicht nur symbolisch. Er zielt darauf, langfristiges Denken fest im politischen Prozess zu verankern, sodass die Bedürfnisse der Gegenwart nicht die Lebenschancen der Zukunft überlagern. Zudem sollen die Bürger:innen zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren, um zu prüfen, wie ihre Vorschläge berücksichtigt wurden. Dies ist für die EU ein seltener, aber bedeutsamer Schritt demokratischer Rückkopplung.

Ein Forum mit klarem Auftrag

Das Bürgerforum ist Teil des Versprechens der Europäischen Kommission, nach der Konferenz zur Zukunft Europas Bürgerbeteiligung dauerhaft zu verankern. Es wurde ins Leben gerufen, um die Erarbeitung der EU-Strategie zur Generationengerechtigkeit zu unterstützen – ein zentrales Projekt unter der Leitung vom EU Kommissar für Generationengerechtigkeit, Jugend, Kultur, und Sport, Glenn Micallef (vorne mittig im Orga-Team).

Im Verlauf der drei Sitzungen (jeweils ein Wochenende im September, Oktober, November) durchlief das Panel einen strukturierten Prozess, um an einer gemeinsamen Vision für die Zukunft im Sinne der Generationengerechtigkeit zu arbeiten. Die erste Sitzung, im September in Brüssel, legte die Grundlage: Was bedeutet Generationengerechtigkeit? Welche Themen stehen im Vordergrund? Welche Zukunftsbilder gibt es? Die zweite Sitzung im Oktober (diesmal nur online) markierte den Übergang zum Entwurfsprozess: In zwölf thematischen Gruppen arbeiteten die Bürger:innen an Vorschlägen und diskutierten drei Querschnittsfragen zu moralischer Verantwortung, langfristigem Denken und dem Verhältnis zwischen den Generationen. Zurück in Brüssel im November ging es in der letzten Sitzung darum, die Empfehlungen zu präzisieren, zusammenzuführen, final zu verabschieden und eine gemeinsame „Why/What“-Erklärung zu formulieren. Dieses Wochenende war der Moment, in dem Monate des Lernens, Debattierens und Aushandelns zu einem Dokument wurden, das nun die Grundlage der kommenden Strategie bilden wird.

Die organisatorische Infrastruktur ist eindrucksvoll: Simultandolmetschen in über 20 Sprachen, fachliche Unterstützung durch das Knowledge Committee, Faktenchecks durch das Knowledge Information Centre und professionelle Moderation für Fairness und Inklusion. Doch was am meisten auffiel, war nicht die Struktur, sondern die Stimmung. Als die Empfehlungen im Plenum mit Applaus verabschiedet wurden, war spürbar, dass sich etwas verschoben hatte. Diese Menschen waren nicht nur Teilnehmende – viele hatten Abende damit verbracht, zu lesen, zu recherchieren, Expert:innen kritisch zu hinterfragen und in den Pausen weiterzudiskutieren. Sie waren zu echten Mitgestalter:innen eines langfristigen europäischen Projekts geworden.

Was das Panel erreicht hat und wo es an Grenzen stößt

Die 24 Empfehlungen, die das Panel verabschiedete, bilden gemeinsam eine langfristige Vision für ein gerechteres Europa, in der es um lebenslanges Lernen und soziale Sicherung bis zu ökologischer Verantwortung und innovationspolitischen Leitplanken geht. Aus Sicht der SRzG sticht eine Empfehlung besonders hervor: die Forderung, politische Repräsentation über Generationen hinweg zu verbessern und auszubalancieren. Sie steht im Zentrum des Themenclusters „Bessere Regierungsführung und demokratische Teilhabe“ und reflektiert eine breit geteilte Sorge: dass politische Systeme zu sehr vom Heute und zu wenig vom Morgen geprägt sind und die Interessen jüngerer und zukünftiger Generationen strukturell zu wenig berücksichtigen. Im Forderungskatalog heißt es hierzu: „Ensure systematic consideration of future generations‘ interests. […] Establish an independent EU-level council dedicated to representing these interests in policymaking („Council for Intergenerational Fairness“). […] The council should consist of two components: (1) an expert body, composed of specialists in intergenerational fairness to ensure a fact-based debate; and (2) a citizens‘ body, made up of randomly selected individuals to bring everyday-life perspectives and provide broader acceptance and legitimacy.”

So ermutigend die Atmosphäre in Brüssel war, so zeigte die Beobachtung auch die strukturellen Spannungen des Formats. Jedes Jahr gibt es zwar zwei Bürgerforen in der EU, aber institutionell verankert sind sie bisher nicht – ihre Zukunft hängt von der Bereitschaft kommender Kommissionen ab, sie fortzuführen und zu verstetigen.

Einige wiesen zudem darauf hin, dass in 15 EU-Mitgliedstaaten die Interessen zukünftiger Generationen bereits verfassungsrechtlich geschützt sind und damit ein Fundament bilden, auf dem die EU weiterbauen sollte. Die EU-Verträge verpflichten bereits zur „Solidarität zwischen den Generationen“, doch bisher blieb dies häufig abstrakt. Die großen Herausforderungen unserer Zeit, wie Klimawandel, Staatsverschuldung, demografischer Wandel, KI-Umbrüche, Wohnungsnot, verbinden vor allem eines: den intergenerationellen Kontrakt. Das neue Ressort der EU für Generationengerechtigkeit, Jugend, Kultur und Sport mit Kommissar Micallef an der Spitze, das 2024 geschaffen wurde, ist die institutionelle Antwort darauf. Hiermit hat Europa eine Vorreiterrolle in der Übersetzung langfristiger Verantwortung in konkrete Governance-Strukturen eingenommen. Ob dies gelingt, hängt entscheidend davon ab, ob die EU langfristiges Denken in ihre Entscheidungsprozesse dauerhaft einbettet. Jean-Claude Juncker brachte das Dilemma einmal treffend auf den Punkt: „Wir wissen alle, was zu tun wäre. Wir wissen nur nicht, wie wir anschließend wiedergewählt werden sollen.“ Die Strategie von 2026 muss genau diese politische Paradoxie angehen.

Eindrücke vom Tag der Generationengerechtigkeit

Am Tag der Generationengerechtigkeit in Brüssel im Raum zu stehen, in dem die Empfehlungen verabschiedet wurden, fühlte sich an wie ein Blick in ein Europa im Werden. Es ist ein Europa, in dem langfristiges Denken als demokratische Pflicht verstanden wird. Es gab Momente echter Rührung: Bürger:innen, die einander applaudierten für Arbeit, zu der sie sich vielleicht nie zuvor fähig gesehen hätten; Moderator:innen, die sichtbar bewegt waren; junge Teilnehmende, die mit bemerkenswerter Klarheit über ihre Hoffnungen für Europas Zukunft sprachen.

Dieses Panel hat Europas Generationenprobleme nicht gelöst – das könnte kein Format von drei Wochenenden. Aber es hat etwas getan, das vielleicht noch wertvoller ist: Es hat gezeigt, was möglich wird, wenn Menschen Zeit, Raum und Respekt bekommen, um gemeinsam langfristig zu denken. Für die SRzG, die seit fast drei Jahrzehnten für Generationengerechtigkeit kämpft, war dieser Moment eine Erinnerung daran, dass Wandel selten abrupt kommt. Er entsteht in Prozessen wie diesem, wenn Menschen ihre Stimme finden, Institutionen zuhören und sich politische Kultur, wenn auch langsam, in Richtung Verantwortung und Fürsorge zwischen den Generationen bewegt.

Die wahre Bewährungsprobe wird sein, ob Europa diesen Impuls verstetigen kann. Doch wenn die Stimmung am Tag der Generationengerechtigkeit ein Hinweis ist, dann haben die Bürger:innen ihren Teil bereits erfüllt. Jetzt liegt der Staffelstab bei den Institutionen. Und wie Deša Srsen aus dem Kabinett des Kommissars uns an jenem Wochenende sagte – ein Satz, der mir seither nicht aus dem Kopf geht: „Fordert uns weiter heraus, denn so wird Europa besser.“

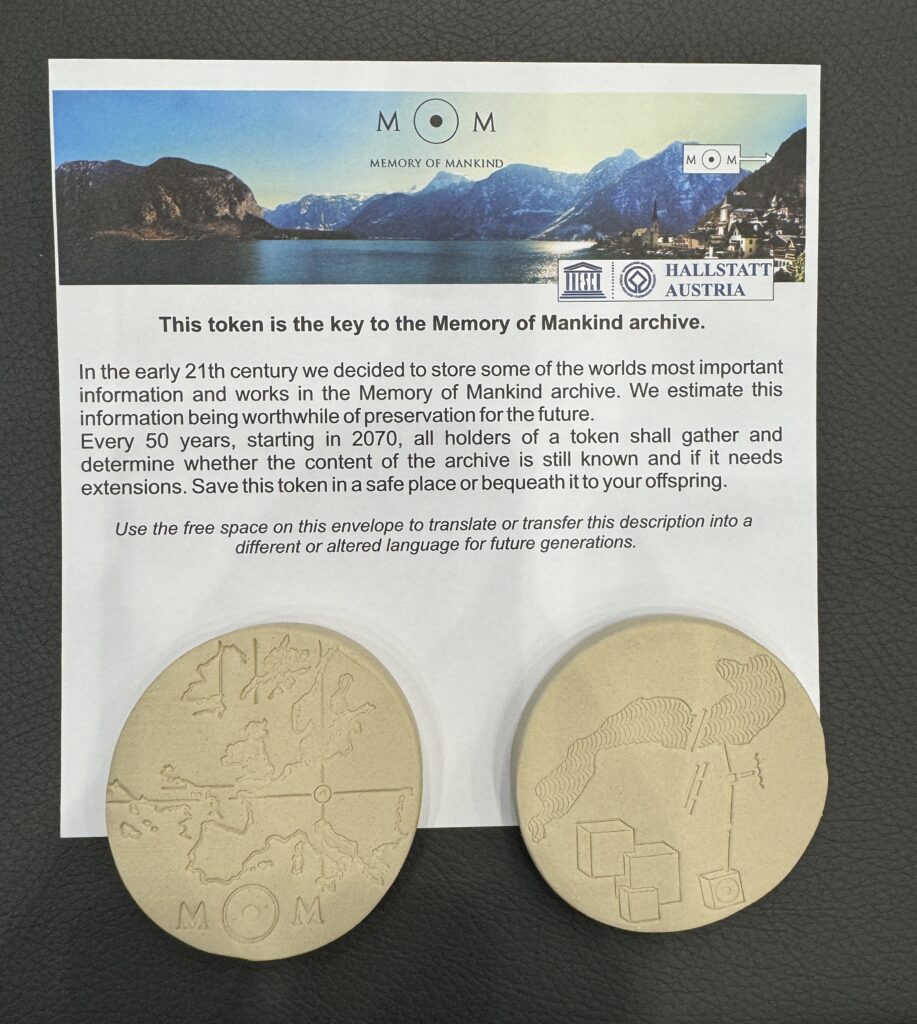

Die 24 Empfehlungen wurden ins Archiv der Menschheit überführt.